L’ère des Hommes - l’Anthropocène - est irrémédiablement marquée par la dernière extinction de masse que la Terre ait connu. La biodiversité chute en effet depuis 13 000 ans à un rythme dramatique, tandis que le nombre d’espèces en danger critique d’extinction ne cesse d’augmenter. En outre, le phénomène accélère. N’importe qui peut se rendre compte - par lui-même ou en lisant la presse traditionnelle - de la raréfaction de certaines espèces d’oiseaux, de papillons, des abeilles, mais aussi des végétaux, notamment certaines essences d’arbres.

Ainsi, des initiatives de science participative ont vu le jour, et les amateurs disposent désormais d’outils pour collaborer avec les scientifiques dans leurs observation de la faune et de la flore, qu’elles soient sauvages, urbaines, rurales ou maritimes.

Citons notamment :

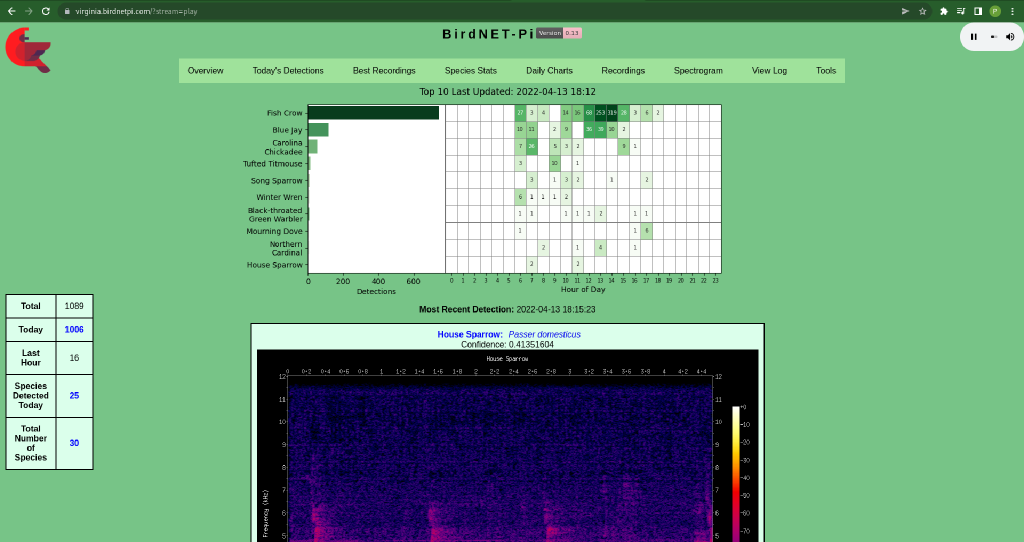

L’application BirdNET-Pi, Libre, gratuite et auto-hébergeable, permet à n’importe qui - disposant des compétences pour installer le système sur un Raspberry Pi notamment - d’observer et rapporter les populations d’oiseaux circulant autour du point observé.

Attribution : BirdNET-Pi

L’un des objectifs des sciences participatives impliquant l’observation du Vivant est de sensibiliser aux difficultés que rencontrent les espèces animales, végétales ou fongiques aux côtés de l’Homme. Ne devrions-nous donc pas observer le Vivant à toutes les échelles ? Après tout, les organismes microscopiques sont à la base du réseau trophique : si la base du réseau est branlante, tout le réseau est en danger.

L’astronomie est un domaine particulièrement prisé des amateurs et des passionnés, et là encore, la science participative fait l’objet de nombreux projets auxquels tout le monde (équipé d’un télescope) peut prêter main forte. Cela, alors qu’un « bon » télescope peut coûter dans les 2000 euros (et bien plus).

L’outil de prédilection des sciences participatives reste évidemment l’appareil photo, comme en témoigne la liste des projets du MNHN, suivi par le télescope. Mais ce dernier n’est pas utilisé pour observer le Vivant, jusqu’à preuve du contraire !

Étonnamment, un « bon » microscope optique semi-professionnel peut se trouver à moins de 500 euros. Pourtant, la microscopie optique semble être encore un domaine de l’observation du Vivant réservé aux laboratoires, avec des objectifs essentiellement liés à la santé Humaine. Les amateurs existent mais sont peu nombreux, et les projets de sciences participatives impliquant un microscope sont tout aussi rares - voire inexistants.

Notons d’ailleurs avec ironie que la plupart des sites internet suggérant des éléments à observer au microscope sont presque unanimes : il faut observer ses spermatozoïdes (pour ceux qui en ont)…

Le Club Français de Microscopie. Le site nous offre un guide fort utile et intéressant consacré à l’initiation au microscope.

Alors, si un microscope est moins cher qu’un télescope, et qu’en plus il permet d’étudier le Vivant, pourquoi son usage reste marginal et sous-représenté dans les projets de science participative ? Cela ne peut s’expliquer par la présence de meilleurs outils dans les laboratoires, disposant de microscopes électroniques, à fluoroscopie, ou à sonde locale, capables de scruter les atomes. Après tout, les observatoires astronomiques disposent de télescopes bien plus puissants que ceux des amateurs, ce qui n’a pas freiné ces derniers dans leur volonté d’explorer le ciel nocturne.

Peut-être est-ce parce que les ouvrages de référence modernes n’existent pas, sont rares ou inaccessibles ? Ou peut-être parce que nous avons décidé que, comme les dinosaures, les microscopes seraient réservés aux enfants ? Comment expliquer le désintérêt des adultes pour les espèces microscopiques - à part pour les puces de lit ?

Alors, si des astronomes amateurs et passionnés sont capables d’apporter leur contribution à la science, malgré les faiblesses techniques de leurs appareils (comparativement au matériel des observatoires), pourquoi ne pas contribuer de façon aussi significative et médiatisée à l’échelle microscopique ?

L’espace est vaste et richement peuplé. Deux astronomes amateurs explorant la même région de l’espace sont parfaitement capables, statistiquement, de découvrir deux objets astronomiques jamais catalogués auparavant. Le monde microscopique aussi est vaste et riche. Et peut-être que là aussi, d’autres citoyens passionnés peuvent découvrir des choses.

Pas forcément de nouvelles espèces, encore que cela ne serait pas surprenant. Mais si l’observation “macroscopique” (à notre échelle) peut nous sensibiliser à la cause du Vivant, l’observation “microscopique” doit se révèler tout aussi importante.

Peut-être que nous imaginons que, parce que ces organismes sont plus fins qu’un cheveu, ils n’ont pas de raison de se retrouver dans une situation de danger d’extinction, ou que nos polluants n’agissent pas sur eux de la même façon que sur nos mammifères, ou même sur nous. Peut-être que les micro-plastiques ne sont pas un danger pour eux et représenteraient plutôt l’équivalent d’un récif artificiel pour des poissons.

En tant qu’amateur, la microscopie nous montre encore davantage, puisqu’elle nous amène à nous questionner sur la façon dont ces espèces interagissent avec le micro-monde qui les entoure. Comment elles le ressentent, le perçoivent et le parcourent ? Quels sont les dangers auxquels elles doivent faire face ?

N’oublions pas que ces formes de vie se déplacent dans un milieu étrange : si petites et si légères, l’air est pour elles comme l’eau pour nous, avec ses règles physiques auxquelles elles ne peuvent se soumettre et qu’elles doivent maîtriser pour leur survie. Elles sont dotées d’une grande diversité de moyens de propulsion, mais peu de moyens similaires à ceux des animaux macroscopiques. C’est un monde dans lequel elles évoluent comme nous évoluons à la surface de la terre et les poissons sous l’eau, mais c’est un milieu très différent, et une curiosité en soi.

Malheureusement, l’échelle à laquelle ces créatures évoluent provoque leur invisibilisation : certes, techniquement, nous ne pouvons les voir sans appareil adéquat. De même que certains objets astronomiques ne peuvent être vus sans télescope. Mais nous disposons du matériel nécessaire, et à un tarif abordable.

Peut-être aussi que la microscopie est plus complexe que l’astronomie : un astronome amateur n’a pas forcément besoin de connaître les notions complexes de son champ d’activité pour faire des observations de qualité. Avec des télescopes presque entièrement automatisés (il suffit de leur donner les coordonnées d’un objet via son téléphone portable pour qu’ils le pointent sans le moindre effort), n’importe qui ou presque peut observer l’espace. C’est réducteur évidemment1, mais la technologie embarquée dans les télescopes semi-professionnels permet de faire cela.

Au contraire, la microscopie a peut-être une courbe d’apprentissage plus importante, et ce d’autant plus que la littérature - à destination des adultes - n’est pas spécialement prolifique.

En nous mettant directement au contact des espèces observées, la première difficulté d’un amateur serait de nommer correctement ce qu’il voit. Sans parler de la préparation des lames d’observation : la plupart des microscopes disponibles sur le marché sont vendu avec des lames préparées à l’avance pour pouvoir observer quelque chose d’intéressant dès le déballage du microscope, ne laissant pas l’observateur complètement démuni lors de son achat.

Mais, avec un peu de rigueur (scientifique, évidement), du matériel (comme les boîtes de Pétri, des pipettes, quelques colorants, etc.), et surtout avec un peu de documentation, voire quelques Atlas du Vivant à l’échelle microscopique, on peut commencer à documenter correctement nos observations, et en douter.

Car le doute est non seulement au coeur de l’expérience scientifique, il est aussi le lien social entre l’amateur et le professionnel, et c’est de ce lien dont a besoin la microscopie pour intégrer les rangs des sciences participatives.

Alors, à vos microscopes !

-

Que les astronomes amateurs me pardonnent ce raccourci dans la mesure où mon prochain projet pour 2025 est de m’offrir un tel télescope… ↩︎