Contextuellement, il faut savoir que mon jardin n’a pas toujours été ce qu’il est aujourd’hui. L’ancienne propriétaire avait planté beaucoup de choses, esthétiquement plaisantes, mais au détriment d’un environnement fortement artificialisé et beaucoup trop foisonnant pour être durable. Il n’y avait quasiment pas de fleurs qui poussaient entre les brins d’herbe sur l’ensemble du terrain. D’ailleurs, une moitié du jardin était intégralement recouverte de cailloux.

Le jardin était esthétiquement magnifique, mais complètement artificiel, voire contre-nature, avec l’introduction d’espèces peu adaptées à nos latitudes, ou sur un terrain de ce type. Par conséquent, en l’absence des “soins” appropriés (impliquant des produits réputés naturels, mais pas forcément compatibles avec la nature du sol en cet endroit), apportés par l’ancienne propriétaire, mais que je n’ai pas perpétué, ces espèces ont évidemment disparu.

En outre, et ce, malgré la présence de huit poules et d’une chèvre en liberté, l’herbe a progressé sur les cailloux, jusqu’à pratiquement les recouvrir sur l’ensemble du terrain.

Tout ça pour dire que, jusqu’à présent, mes observations de fleurs printanières étaient limitées à ce que je voyais au sol, tout simplement parce que c’est là que j’espérais que des fleurs sauvages y poussent, c’est-à-dire des fleurs qui n’y ont pas été plantées manuellement. Et ce printemps a vu l’éclosion d’une diversité que je n’attendais plus après sept ans.

J’en ai observé une partie, il y en aura sûrement d’autres, peut-être même dès cette année. Mais j’ai aussi des arbres sur mon terrain, et celui qui m’intéresse aujourd’hui est un poirier.

Rappelons à ce stade que je ne suis pas encore dans une observation naturaliste. Je continue l’exploration de mon microscope et de l’optique associée. Je n’ai encore préparé que quelques lames, un entraînement bien insuffisant pour prétendre à des observations purement scientifiques.

Ainsi, étant donné que j’ai déjà observé quelques fleurs colorées, je me suis dit que cette fois, j’allais observer les étamines de la fleur plutôt que ses pétales. Cela allait probablement m’offrir de nouveaux challenges.

Fleur de poirier

Attribution : Richard Dern

On peut voir sur cette photo que les étamines portent des anthères dont la couleur varie : les plus sombres contiennent du pollen mûr, prêt à être disséminé.

J’ai effectué mes préparations au même moment que pour la grassette commune et le Sonchus oleraceu, et avec le même milieu (glycérine) et les mêmes effets (des bulles… mais pas que).

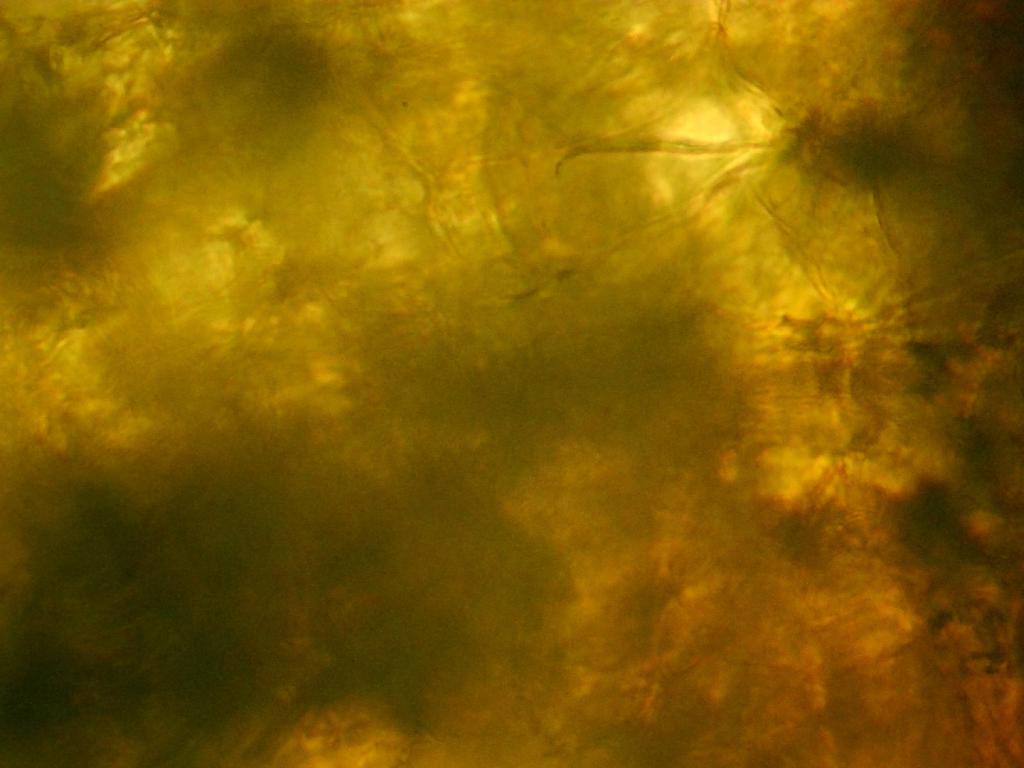

J’ai commencé par tenter l’observation d’une anthère sombre.

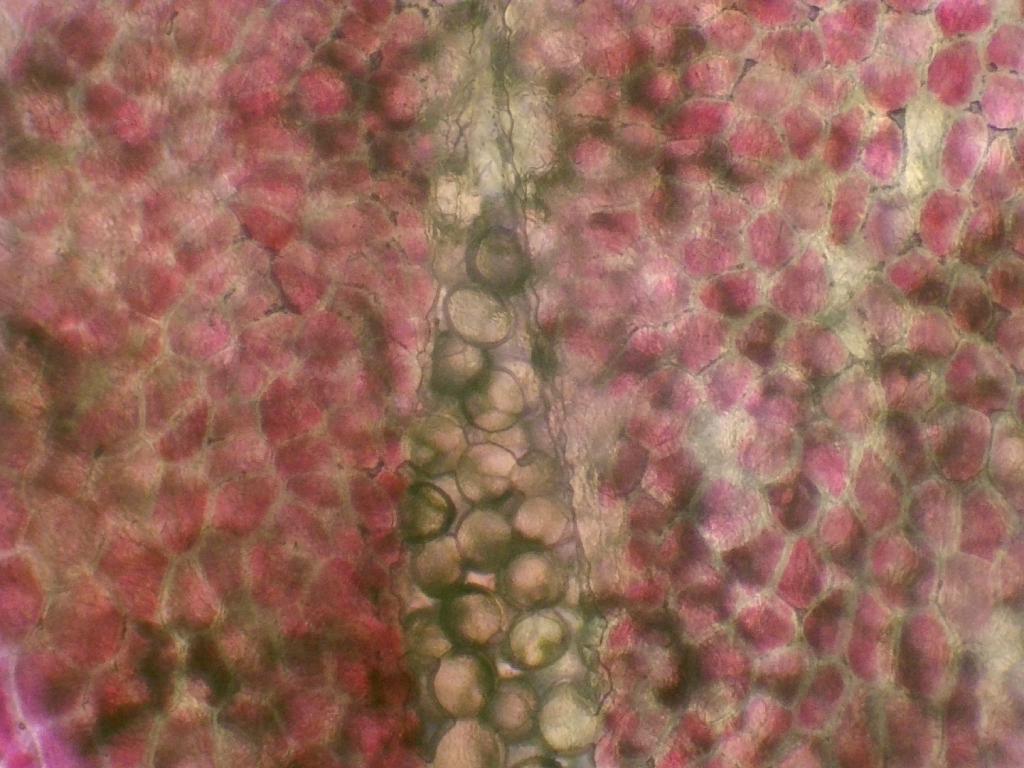

Anthère sombre, chargée de pollen mûr

Attribution : Richard Dern

Malheureusement, force est de constater que l’anthère est si densément chargée en pollen que même au microscope, la lumière a bien du mal à passer. On distingue bien, en bas à gauche, le filet transparent qui joint l’étamine et l’anthère, mais l’intérieur de l’anthère est trop opaque. Constituée de deux sacs polliniques aux parois épaissies et chargés à bloc, l’anthère est presque impénétrable à la lumière. Seule la partie centrale semble plus accessible.

Intérieur visible d’une anthère sombre. Peu exploitable sur le plan scientifique, elle garde un certain potentiel artistique

Attribution : Richard Dern

De cette partie, qui aurait pu être provoqué par l’écrasement de l’anthère lors de la préparation, ou qui peut être la fente de déhiscence (la zone par laquelle l’anthère s’ouvre pour libérer le pollen), émerge une lumière ambrée irrégulière, m’évoquant un feu interne ou une pouponnière d’étoiles.

Las, au-delà d’une quelconque interprétation artistique, difficile d’en tirer quoique ce soit.

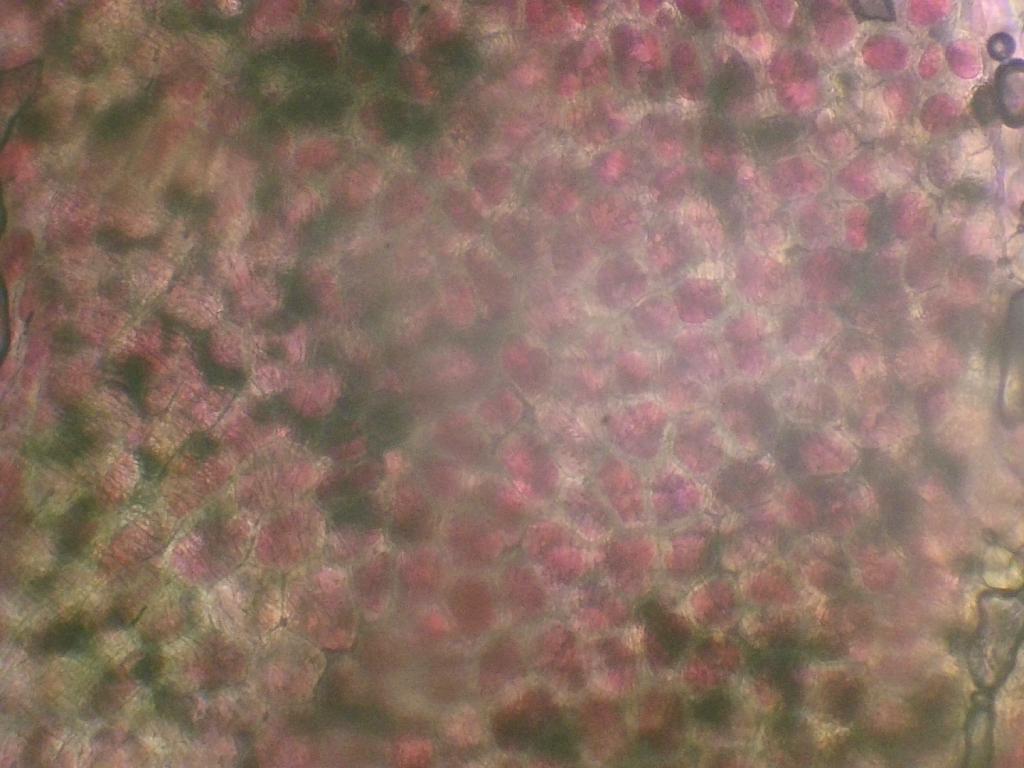

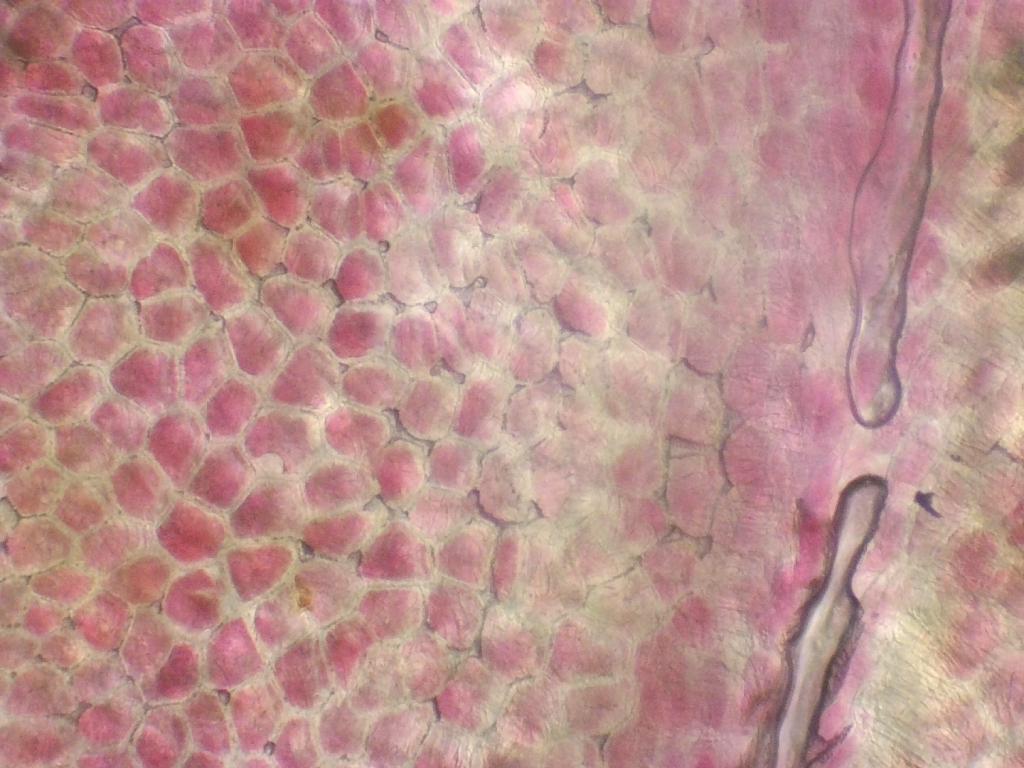

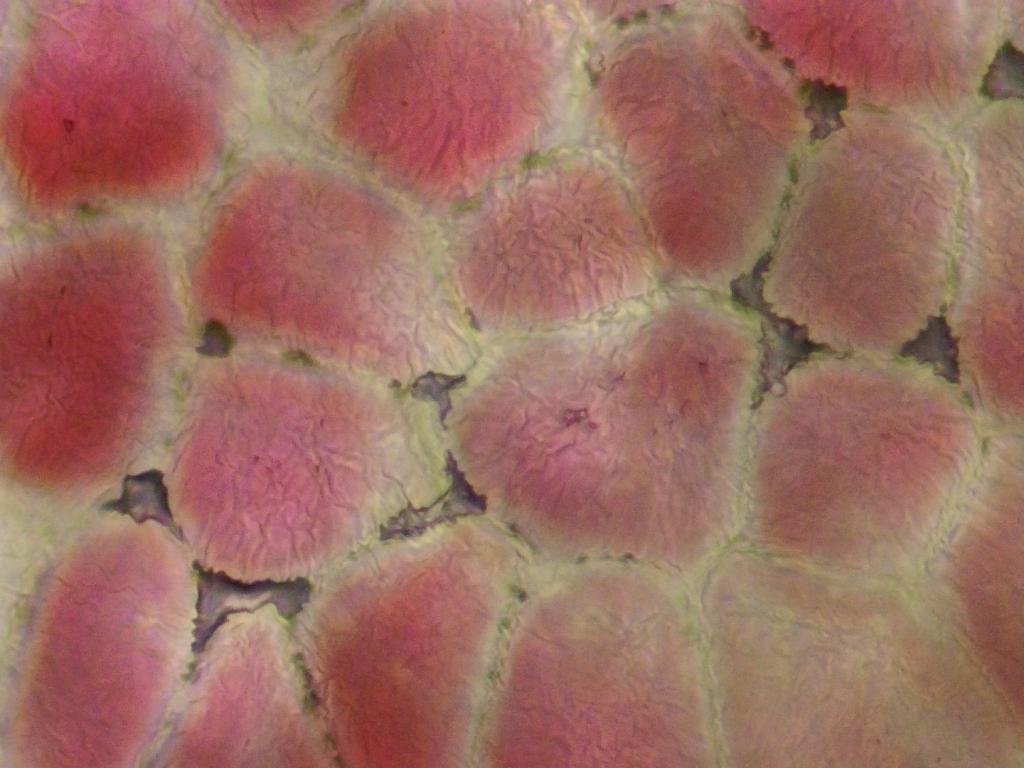

Cellules épidermiques du sac pollinique

Attribution : Richard Dern

L’observation d’une anthère plus claire offre des points de vue beaucoup plus intéressants, même si la glycérine s’est encore faite malicieuse. Bien qu’un peu flous, on distingue bien ici chaque cellule épidermique, structurant le sac pollinique, et le décorant de leur rose caractéristique.

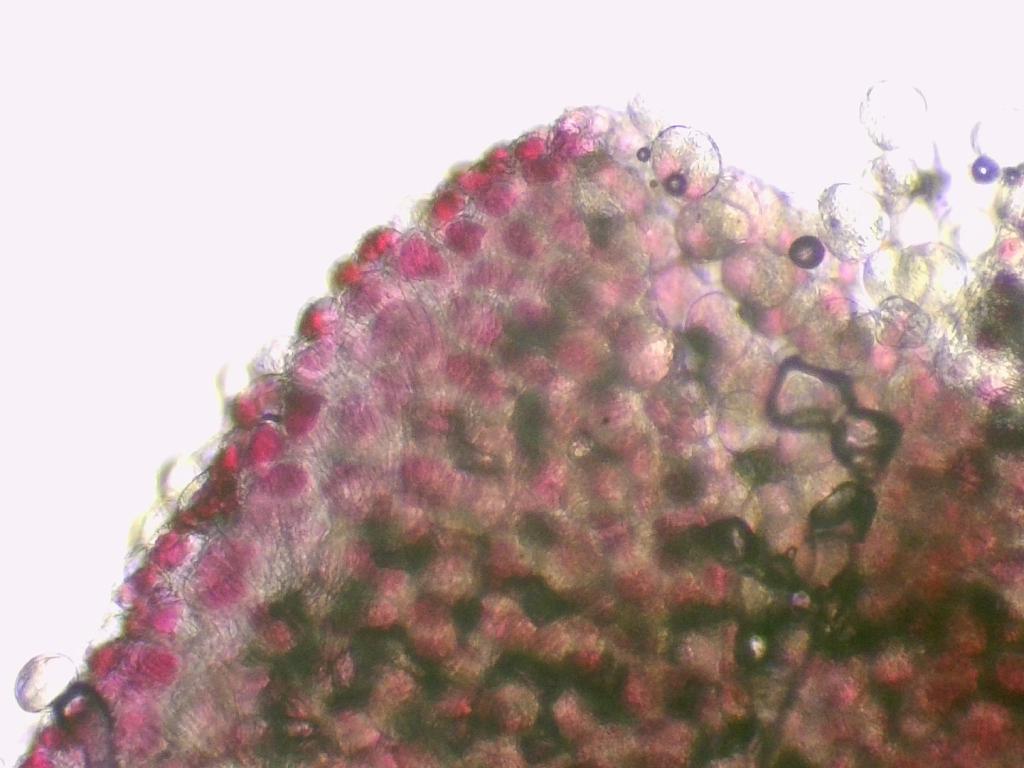

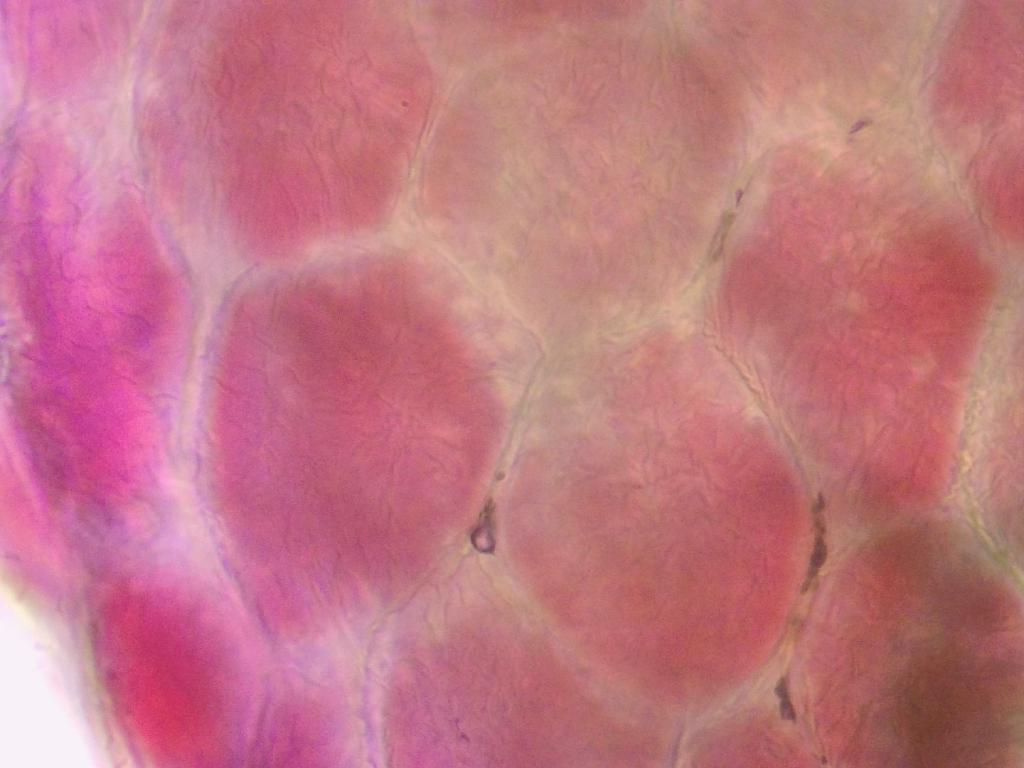

Extrémité de l’anthère, montrant la différence structurelle entre le pollen (en haut à droite) et les cellules de l’épiderme

Attribution : Richard Dern

En s’approchant du bord de l’anthère, des cellules plus distinctes, colorées et épaisses se montrent : il s’agit toujours de cellules de l’épiderme de l’anthère, mais dont la coloration semble plus intense à cause de l’angle par lequel la lumière les traverse.

Jouer avec mes masques de lumière aurait peut-être apporté un peu de reliefs et de contraste, permettant de mieux distinguer les formes et un meilleur appoint.

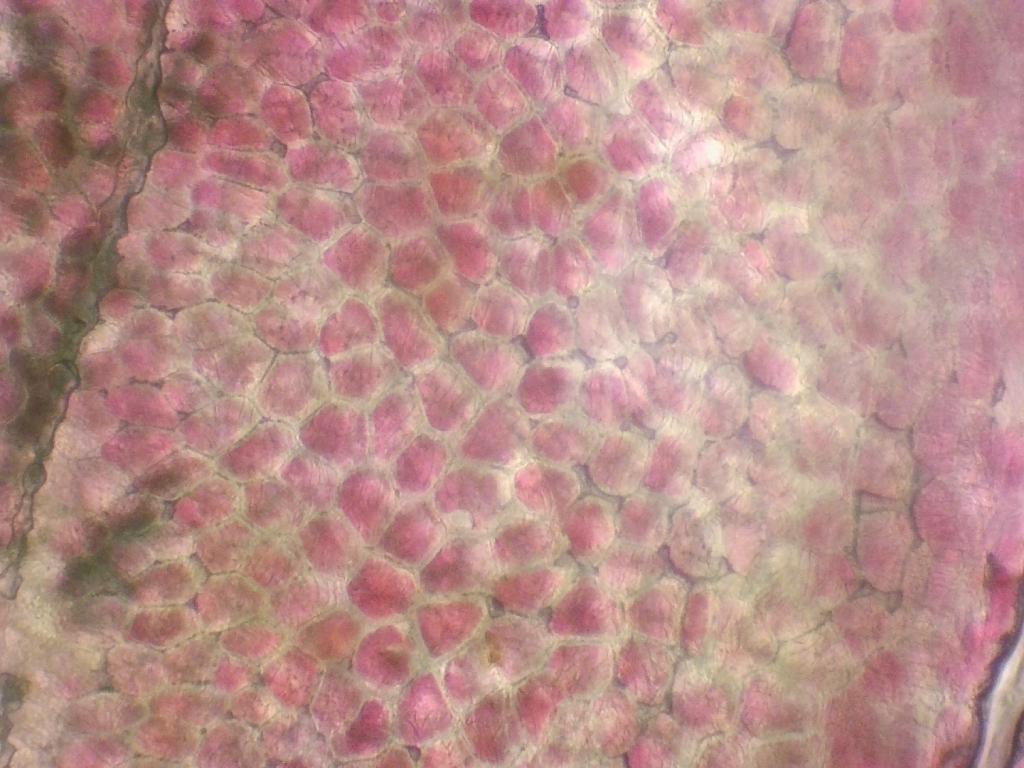

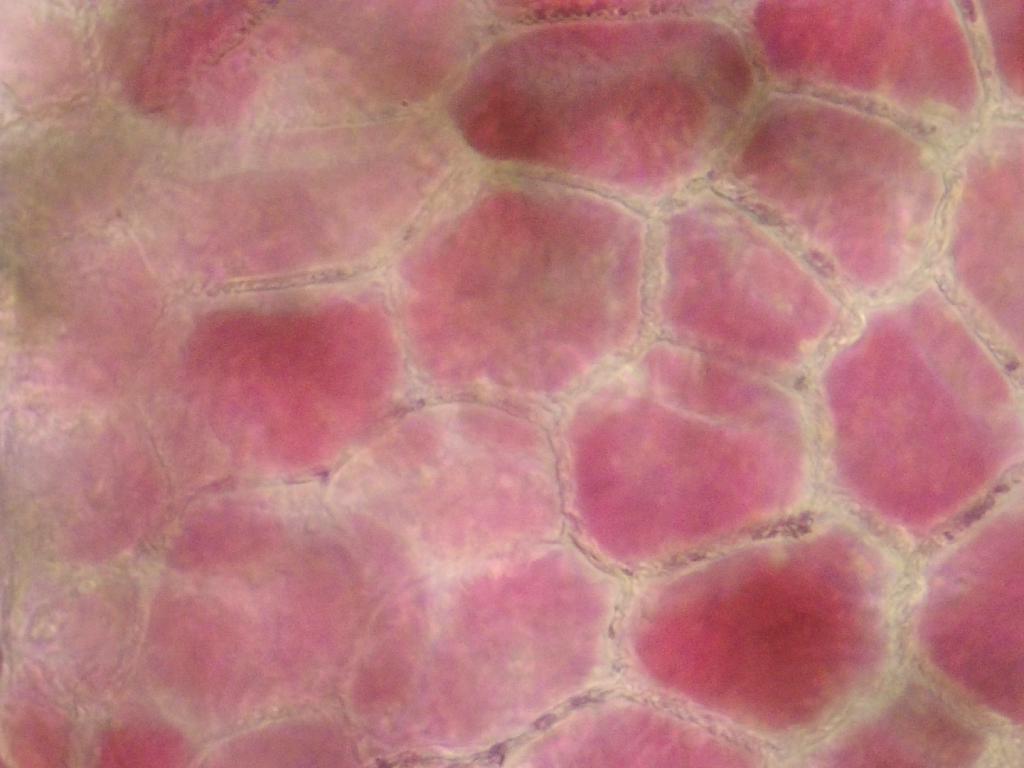

Cellules de l’épiderme du sac pollinique

Attribution : Richard Dern

Sur cette image, assurément prise au cœur d’un sac pollinique, montre la structure presque pavimenteuse adoptée par les cellules de l’épiderme pressées les unes contre les autres.

Fente de déhiscence, montrant les grains de pollen prêts à être expulsés

Attribution : Richard Dern

Ici, on distingue certainement la fente de déhiscence elle-même, vue de face, exposant un pollen de couleur plus neutre.

Sac pollinique infiltré par la glycérine végétale

Attribution : Richard Dern

Sur cette autre observation du sac pollinique, on peut voir que la glycérine a réussi à se frayer un chemin sur la droite.

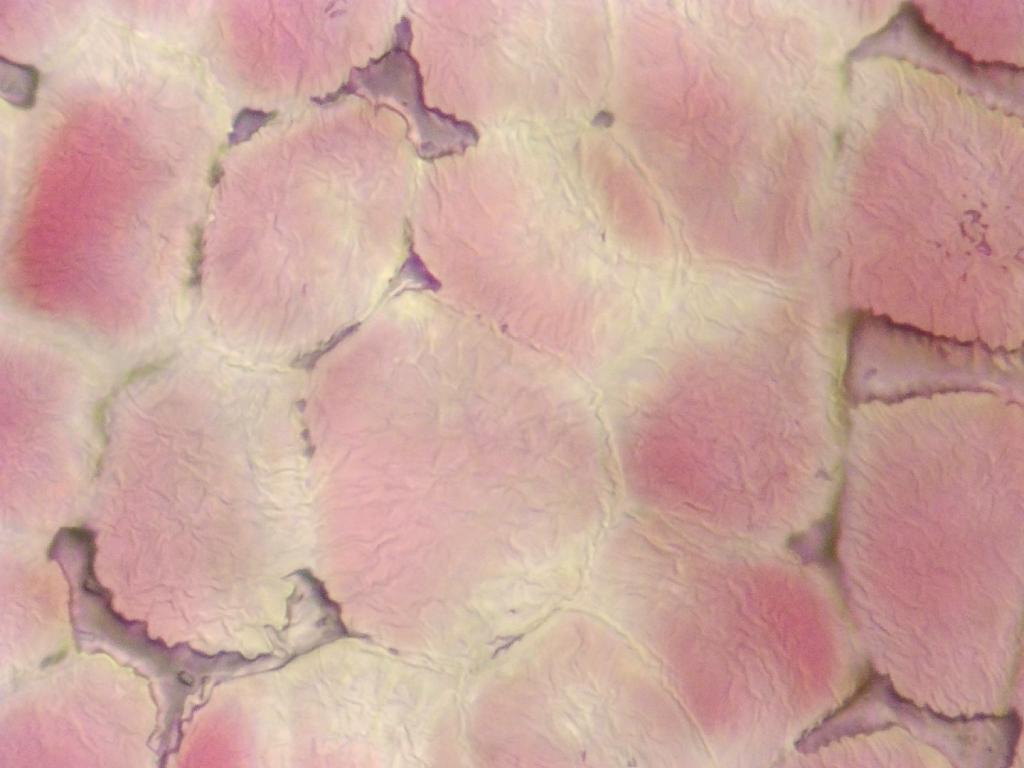

Les images suivantes ont été prises au 40x, et m’ont intéressées pour les reliefs qu’elles offrent, comme une terre de sel rose craquelée. Il s’agit toujours des cellules épidermiques.

Cellules de l’épiderme de l’anthère ou sac pollinique

Attribution : Richard Dern

Cellules de l’épiderme de l’anthère ou sac pollinique

Attribution : Richard Dern

Cellules de l’épiderme de l’anthère ou sac pollinique

Attribution : Richard Dern

Cellules de l’épiderme de l’anthère ou sac pollinique

Attribution : Richard Dern

Cellules de l’épiderme de l’anthère ou sac pollinique

Attribution : Richard Dern

Cette observation m’a réservé des surprises : une entrée dans un monde infernal, des couleurs éclatantes, à la lumière d’une LED toute simple et sans colorant.

La profondeur de champ ne m’a presque pas fait défaut, j’ai bien maitrisé la lumière, bref, j’estime que cette série de clichés a été très enrichissante.

J’ajoute également que le vocabulaire botanique commence à venir progressivement. Des termes comme filet, anthère, sac pollinique ou fente de déhiscence me deviennent familiers, et surtout, je les associe désormais à des formes que j’ai réellement vues.

Il se produit ce que j’anticipais : plus je prépare de lames, plus j’en observe, et plus je veux en préparer d’autres. L’investissement pour ce microscope est totalement justifié sur le plan intellectuel, et dès lors, je ne peux que vous inciter à vous y mettre !