Introduction

À l’origine, ce devait être une friandise intellectuelle.

Un petit projet personnel, une récréation sérieuse : explorer la sémantique des noms de genres de dinosaures. Rien de trop ambitieux, juste de quoi conjuguer étymologie, taxonomie, cladistique, un peu de linguistique, et beaucoup de curiosité. Une manière d’apprendre, de structurer, et de jouer avec un sujet fascinant : la manière dont on nomme les créatures fossiles.

Très vite, j’ai réalisé que le simple fait de vouloir uniformiser les noms de genres valides dans une base de données propre nécessitait une rigueur que peu de ressources offrent. La Paleobiology Database (PBDB), malgré son intérêt, m’a parfois renvoyé des résultats incohérents, ambigus ou lacunaires. J’ai écrit de nombreux scripts Python pour croiser, trier, filtrer, nettoyer ces données (avec plus ou moins de succès), et ces scripts ont fini par s’accumuler sans que je puisse me souvenir de l’ordre dans lequel les lancer — ce qui est indispensable, afin de garantir la reproductibilité de ma méthode.

Puis, en constatant que de nombreux articles scientifiques dans différents domaines faisaient appel à R, j’ai tenté de l’adopter pour mes propres besoins. Malheureusement, je me suis retrouvé confronté à des difficultés méthodologiques qui ne relevaient pas d’un simple apprentissage, mais d’un écart profond de philosophie de développement.

Le langage R, conçu avant tout pour l’analyse statistique interactive, ne repose pas sur les principes fondamentaux de conception logicielle que je considère comme non négociables dans tout projet sérieux : DRY, KISS, ou encore SOLID. Un reproche que je fais d’ailleurs à bon nombre de langages, même contemporains… R favorise une écriture rapide, souvent linéaire, avec une forte tolérance pour les effets de bord, les variables globales implicites, et une logique métier parfois noyée dans des chaînes d’opérations peu lisibles. Les pipelines successifs, typiques du tidyverse, peuvent être efficaces pour des explorations ponctuelles, mais deviennent difficiles à maintenir, tester ou déboguer à grande échelle.

Autrement dit, R n’est pas pensé pour l’architecture du code : il est pensé pour l’exécution immédiate, généralement dans un environnement graphique, avec un objectif de production rapide de résultats, pas de pérennité structurelle. Et cela n’a rien d’un défaut dans l’absolu : c’est un outil adapté à une culture scientifique de l’expérimentation rapide. Mais pour un développeur habitué à la modularité, à la séparation claire entre données, logique et interface, c’est un terrain peu hospitalier. Je n’étais tout simplement pas en mesure de m’y adapter sans renier mes principes.

Ce décalage avec R m’a conduit à prendre conscience d’une chose que je n’avais jamais formulée clairement : le fossé méthodologique entre développeurs et chercheurs.

Les uns construisent des outils avec l’obsession de la durabilité, de la maintenabilité, de la rigueur formelle. Les autres travaillent dans l’urgence du résultat, souvent seuls, parfois isolés, avec des outils bricolés pour répondre à un besoin immédiat. Ce n’est pas qu’une question de compétence, c’est aussi une question de culture, de temporalité, et d’objectifs. Quand un (bon) développeur refuse de dupliquer du code, un scientifique y voit un simple copier-coller inoffensif. Quand un informaticien conçoit une architecture modulaire, un chercheur veut obtenir une figure rapidement publiable. Et au centre de tout cela, des outils comme R ou MATLAB : puissants, permissifs et taillés pour l’expérimentation, pas pour l’industrialisation.

Et ces principes ne sont pas toujours partagés. Même chez les développeurs d’ailleurs : certains trouvent la technique du copier-coller tout à fait acceptable ; d’autres promeuvent des fichiers de code très longs et pas documentés. Il y a une forme de malentendu structurel entre ceux qui modélisent la complexité du monde et ceux qui modélisent la complexité du code. Deux logiques rigoureuses, mais rarement compatibles sans effort de traduction.

Je ne cherche pas à blâmer les chercheurs — ils font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont, et souvent, ce qu’ils créent fonctionne. Mais de mon point de vue de développeur, habitué à concevoir des systèmes robustes, lisibles, auditables, ce monde-là est désarmant. Et c’est probablement réciproque.

J’ai constaté un autre exemple de cette culture de l’immédiateté avec Jupyter Lab. Je passerai sur l’interface, lourde et parfois instable pour parler directement du principe du notebook : on écrit du code, et le résultat s’affiche immédiatement sous la cellule. L’idée est séduisante pour l’expérimentation rapide, l’enseignement ou la démonstration interactive. Mais cette approche repose sur un enchaînement linéaire de blocs indépendants, dans un fichier unique, sans architecture, sans modularité, sans véritable possibilité de structurer, factoriser ou documenter proprement le code.

Tout est fait pour court-circuiter la rigueur au profit de l’instantanéité : on teste, on visualise, on commente à la volée — mais on ne construit rien de pérenne. Le notebook devient vite un terrain vague de cellules désordonnées, où l’ordre d’exécution compte autant, sinon plus, que le contenu même du code. C’est parfait pour faire un tutoriel ou une démonstration ponctuelle. C’est désastreux dès qu’on tente d’écrire du code réutilisable, maintenable, testable.

Là encore, ce n’est pas un problème technique : c’est un choix culturel. Le notebook est un outil façonné par et pour un certain type d’usage, où l’on privilégie l’exploration immédiate à la construction rigoureuse. Et il suffit de quelques heures d’utilisation pour mesurer à quel point cette logique est incompatible avec les attentes d’un développeur structuré. On ne m’invite pas à écrire un logiciel, on m’invite à griffonner dans un bac à sable.

En parallèle, ChatGPT m’a parlé de Julia, un langage pensé pour la performance scientifique, mais conçu avec une structure et une lisibilité bien plus proches des standards de qualité logicielle auxquels j’adhère. J’y ai jeté un œil, et effectivement, son approche semble infiniment plus propre que celle de R — mais je n’ai pas poussé plus loin dans le cadre de ce projet, en particulier parce qu’il ne devait pas être purement statistique, mais aussi linguistique.

J’ai aussi exploré d’autres voies : interrogation de Wikidata via SPARQL pour tenter de récupérer des étymologies existantes ; mobilisation de ChatGPT pour des analyses linguistiques ou des reformulations de fragments ; tests de bibliothèques de segmentation, de scripts de validation croisée avec la PBDB, ou encore de scripts maison pour essayer d’imposer un peu d’ordre dans ce chaos. Toujours avec la même idée : arriver à produire une base structurée, fiable, interrogeable, et si possible reproductible.

Mais rien n’y a fait : trop de cas limites, trop de noms ambigus, trop de divergences de fond entre les sources, sans parler de la difficulté d’évaluer la validité actuelle d’un taxon. J’aurais aimé aller au bout, structurer proprement cette base, et en tirer un travail abouti. Mais je me suis rendu à l’évidence : le projet devenait trop vaste, trop chronophage, et finissait par grignoter le temps que je souhaite consacrer à mes autres projets — ma pratique de la microscopie, bien sûr, mais aussi tout ce qui compose mon équilibre intellectuel.

Alors, j’ai changé de cap. Plutôt que d’épuiser mes forces à vouloir structurer l’ensemble de la taxonomie dinosaure, j’ai décidé de mettre en lumière ce qui rend certains noms si déroutants, absurdes, drôles ou révélateurs. Car au fond, ces anomalies, ces étrangetés sémantiques, sont plus éloquentes que n’importe quelle base de données : elles racontent l’humain derrière la science. Et c’était finalement le but de mon analyse initiale : découvrir les incongruités de la cladistique du mésozoïque.

C’est donc ce “cabinet des curiosités” que je vous propose ici — une galerie de noms choisis non pour leur rigueur, mais pour ce qu’ils révèlent de nos choix, de nos cultures, et parfois, de nos failles.

Règles et usages

Nommer un dinosaure n’est pas un simple acte poétique ou arbitraire : c’est une désignation officielle, encadrée par un ensemble de règles précises définies dans l’International Code of Zoological Nomenclature, un texte maintenu et publié par l’International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN). Ce code garantit la stabilité et l’unicité des noms : chaque genre doit être unique, publié dans une source reconnue, accompagné d’une description formelle et fondé sur un spécimen type clairement identifié.

Mais au-delà de ces exigences, les auteurs disposent d’une marge de manœuvre étonnamment large. Le nom doit être latinisé, certes, mais il peut puiser dans n’importe quelle langue ou registre : descriptif, honorifique, ironique, politique, littéraire, géographique, mythologique — ou tout cela à la fois. L’ICZN ne se prononce jamais sur la pertinence stylistique du nom : ce qui compte, c’est qu’il soit valide, pas qu’il soit sensé.

Ce flou est à la fois une richesse et un piège. Il permet des hommages, des clins d’œil, des références culturelles ou personnelles. Mais il ouvre aussi la voie à des noms qui, des décennies plus tard, peuvent sembler absurdes, maladroits, ou involontairement comiques. Ce sont ces marges, ces écarts, ces accidents sémantiques que j’ai voulu explorer ici — non pour les moquer, mais pour comprendre ce qu’ils révèlent de ceux qui les ont créés.

Cas remarquables

Les fiches de chaque dinosaure mentionné ici ont été constituées à partir de données de la Wikipédia (en français quand disponible, sinon en anglais) et de la Paleobiology Database, parfois complétées par d’autres sources. J’ai découvert ces dinosaures dans le cadre de mon étude initialement prévue qui ne portait que sur les noms de genres. Mais en poussant plus loin mes investigations pour les besoins du présent article, j’ai vu que les noms d’espèces réservaient aussi quelques surprises…

Dinosaures sponsorisés

Qantassaurus

Attribution : Par Debivort sur Wikipédia anglais — Transféré de en.wikipedia à Commons., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3953595

- Période : Crétacé inférieur (Aptien)

- Localisation : Victoria, Australie

- Auteur(s) et année : Rich & Vickers-Rich, 1999

- Étymologie : Le nom de genre rend hommage à Qantas, la compagnie aérienne nationale australienne, qui a soutenu les fouilles.

Le fossile provient d’une région qui, au Crétacé, était soumise à un climat polaire rigoureux — ce qui rend l’existence même de l’animal déjà remarquable. Le soutien de Qantas, en revanche, n’a rien d’archaïque : il a permis à l’équipe de paléontologues modernes d’accéder à ce site reculé dans de bonnes conditions.

Un dinosaure nommé en l’honneur d’une compagnie aérienne peut surprendre. Mais dans le cas de Qantassaurus, le choix est assez transparent : Qantas est la compagnie nationale australienne, et elle a soutenu l’expédition, notamment en facilitant les déplacements vers une région difficile d’accès. On est loin du cynisme de Gasosaurus — ici, le nom relève plutôt de la reconnaissance pragmatique. Ce qui interroge malgré tout, c’est cette tendance à inscrire des structures contemporaines dans des noms voués à traverser le temps. Qantas, comme beaucoup d’autres, a désormais son fossile.

Gasosaurus constructus

Gasosaurus fossil specimen excavated near Dashanpu, Sichuan province, China. It lived in the mid-Jurassic period (164 million years ago). The fossil was on display as part of a touring exhibition “Dinosaurs Unearthed” shown at Bishop Museum, Honolulu, Hawaii

Attribution : Par Phlox — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8049744

- Période : Jurassique moyen (Bajocien-Bathonien)

- Localisation : Sichuan, Chine

- Auteur(s) et année : Dong Zhiming & Tang Zilu, 1985

- Étymologie : Le nom de genre fait référence à la Sichuan Gas and Petrol Company, qui finançait les travaux lors de la découverte. Le nom d’espèce, constructus, renvoie à la construction du chantier d’excavation sur un site gazier.

Le fossile a été trouvé dans une carrière exploitée dans le cadre de forages industriels. C’est donc une entreprise d’extraction d’hydrocarbures qui a indirectement mis au jour ce dinosaure carnivore.

Il faut prendre un instant pour mesurer l’ironie : Gasosaurus constructus, littéralement “le lézard du pétrole construit par l’industrie”. Un dinosaure fossilisé, retrouvé grâce à une entreprise… dont la vocation est d’extraire les restes fossiles d’autres espèces pour alimenter notre dépendance énergétique moderne. On pourrait difficilement inventer un nom plus cynique pour symboliser la boucle ironique du carbone : les morts d’hier brûlent pour faire tourner le monde d’aujourd’hui, qui creuse pour les exhumer.

Le nom ne semble pas avoir été choisi par provocation, mais comme un hommage — ce qui, quelque part, le rend encore plus troublant. Il y a dans ce Gasosaurus quelque chose de désarmant : il est à la fois le produit de l’industrie moderne et son emblème fossile involontaire, mis en lumière non par passion paléontologique, mais par opportunité géologique.

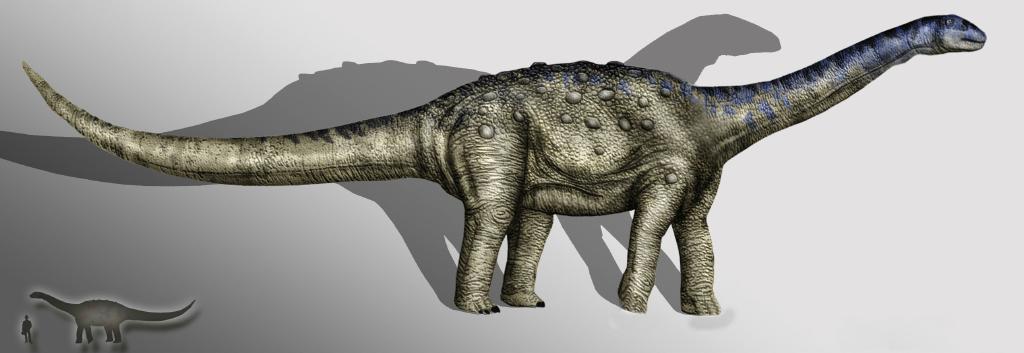

Panamericansaurus

Vue d’artiste de Aeolosaurus, dont Panamericansaurus serait très proche.

Attribution : Par Karkemish — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7220502

- Période : Crétacé supérieur (Campanien-Maastrichtien)

- Localisation : Province de Neuquén, Argentine

- Auteur(s) et année : Calvo & Porfiri, 2010

- Étymologie : Le genre rend hommage à Pan American Energy (juste avant son rachat pour devenir Bridas Corporation), société pétrolière ayant financé les campagnes de fouilles.

Découvert dans une région riche en gisements fossiles, mais aussi en exploitations pétrolières. Ce titanosaure est l’un des nombreux sauropodes décrits dans le bassin de Neuquén.

Avec Panamericansaurus, on continue dans la zone grise entre soutien scientifique et branding industriel. Le nom est explicite : il s’agit de remercier une entreprise énergétique, en l’occurrence Pan American Energy, pour sa contribution matérielle à la campagne de fouilles. On pourrait y voir un simple geste de reconnaissance — et il l’est sans doute — mais il pose tout de même la question de l’influence du mécénat privé sur la toponymie scientifique.

Le parallèle avec Gasosaurus est inévitable. Ici aussi, c’est l’exploitation des ressources fossiles modernes qui permet d’exhumer les fossiles anciens — et qui se voit immortalisée dans le nom d’un dinosaure. Sauf qu’à la différence de Gasosaurus, dont le nom sonne comme une caricature involontaire, Panamericansaurus affiche une forme de sobriété presque assumée. C’est moins grotesque, mais pas moins révélateur : une entreprise pétrolière obtient ici un nom d’espèce, et ce nom ne choque plus vraiment.

Il y a là une habitude qui s’installe — celle d’accepter que le financement devienne un critère nominal, même dans les sciences les plus fondamentales.

Petrobrasaurus puestohernandezi

Attribution : By Ezequielvera - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104977023

- Période : Crétacé supérieur (Cénomanien-Turonien)

- Localisation : Province de Neuquén, Argentine

- Auteur(s) et année : Filippi et al., 2011

- Étymologie : Le genre rend hommage à Petrobras, la compagnie pétrolière brésilienne active dans la région. Le nom d’espèce, puestohernandezi, fait référence au Puesto Hernández, une zone de production pétrolière où les fossiles ont été découverts.

Ce nom est presque trop limpide pour être vrai. Petrobrasaurus puestohernandezi, c’est un dinosaure qui évoque à la fois la compagnie pétrolière qui opère sur le site et le site d’exploitation lui-même. Double “hommage”, double ancrage dans l’économie du pétrole. Plus qu’un clin d’œil, c’est une signature géo-industrielle intégrale.

On peut évidemment comprendre la logique : sans les infrastructures pétrolières, il est probable que ce dinosaure ne serait jamais sorti du sol. Mais ce nom cristallise malgré tout un glissement subtil : celui d’un remerciement scientifique qui se transforme en ancrage industriel explicite. Ce n’est pas une dérive généralisée, mais une forme de cohabitation nominale entre recherche fondamentale et activité économique, qui laisse une trace durable — dans les publications comme dans la mémoire fossile.

Tiens, j’y pense, ces dinosaures n’existent pas dans ma collection Schleich…

Mentionnons au passage cette réplique savoureuse de Lowery Cruthers dans Jurassic World en 2015, éperonnant le nom de l’hybride (Indominus rex) créé pour les besoins de popularité du parc (et sur l’impulsion de Verizon Wireless)… Sarcastiquement, il propose ainsi Pepsisaurus et Tostitodon.

Heureusement, il n’y a pas que les compagnies industrielles auxquelles les paléontologues rendent hommage.

Isisaurus colberti

Attribution : Par DiBgd sur Wikipédia anglais, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2443274

- Période : Crétacé supérieur (Maastrichtien)

- Localisation : Maharashtra, Inde

- Auteur(s) et année : Wilson & Upchurch, 2003

- Étymologie : Le nom de genre fait référence à l’Indian Statistical Institute (ISI), en reconnaissance de son soutien logistique et académique. L’épithète colberti honore l’américain Edwin H. Colbert, paléontologue réputé pour ses travaux sur les dinosaures indiens.

Le genre a été redéfini à partir de matériel précédemment assigné à Titanosaurus, dans le cadre d’une révision taxonomique majeure. La re-description a permis de clarifier des confusions persistantes dans la paléontologie sud-asiatique.

Dans un contexte dans lequel la nomenclature peut parfois flirter avec la promotion commerciale, Isisaurus détonne : son nom ne désigne pas une marque, mais une institution scientifique publique, l’Indian Statistical Institute, qui a joué un rôle réel dans le soutien aux travaux de terrain. Le geste est clair, sobre, et presque exemplaire dans sa logique : il rend hommage à une structure dédiée à la connaissance, et pas à sa valorisation économique.

Le nom reste pourtant opaque au profane — “Isisaurus” pourrait évoquer une divinité égyptienne ou un mot-valise maladroit — ce qui ajoute un léger flou involontaire. Mais dans le fond, tout est à sa place : un soutien académique, un clin d’œil discret, et un nom proprement scientifique, à défaut d’être immédiatement évocateur.

Notons que Isisaurus a acquis une petite réputation, notamment par sa mise en scène dans l’excellente série Prehistoric planet sur AppleTV+.

Udelartitan celeste

Attribution : By Ddinodan - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156981915

- Période : Crétacé supérieur (Santonien)

- Localisation : Formation de Guichón, Paysandú, Uruguay

- Auteur(s) et année : Soto et al., 2024

- Étymologie : Le nom de genre combine “UdelaR”, acronyme de l’Universidad de la República (Uruguay), qui conserve les fossiles décrits, avec “titan”, suffixe classique pour les grands sauropodes. Le nom d’espèce, celeste, fait référence à la couleur du drapeau uruguayen et de l’équipe nationale de football.

Le fossile a été découvert en 2006, mais n’a été formellement décrit qu’en 2024. Le spécimen holotype comprend trois vertèbres caudales articulées, et du matériel additionnel a été retrouvé par la suite. Il s’agit du deuxième dinosaure non avien identifié en Uruguay, après un spécimen attribué à Aeolosaurus, mais du premier genre nouveau basé uniquement sur des fossiles découverts dans le pays.

Udelartitan rend hommage à l’université publique nationale (UdelaR) et à l’identité culturelle du pays (celeste), associée à sa couleur emblématique.

C’est un nom à la fois sobre et chargé de sens : il inscrit une fierté institutionnelle et nationale dans le registre scientifique, sans clin d’œil commercial, sans ironie, mais avec une forme de justesse presque exemplaire. Un rappel que la science peut aussi servir — dignement — la reconnaissance des lieux et des savoirs qui la rendent possible.

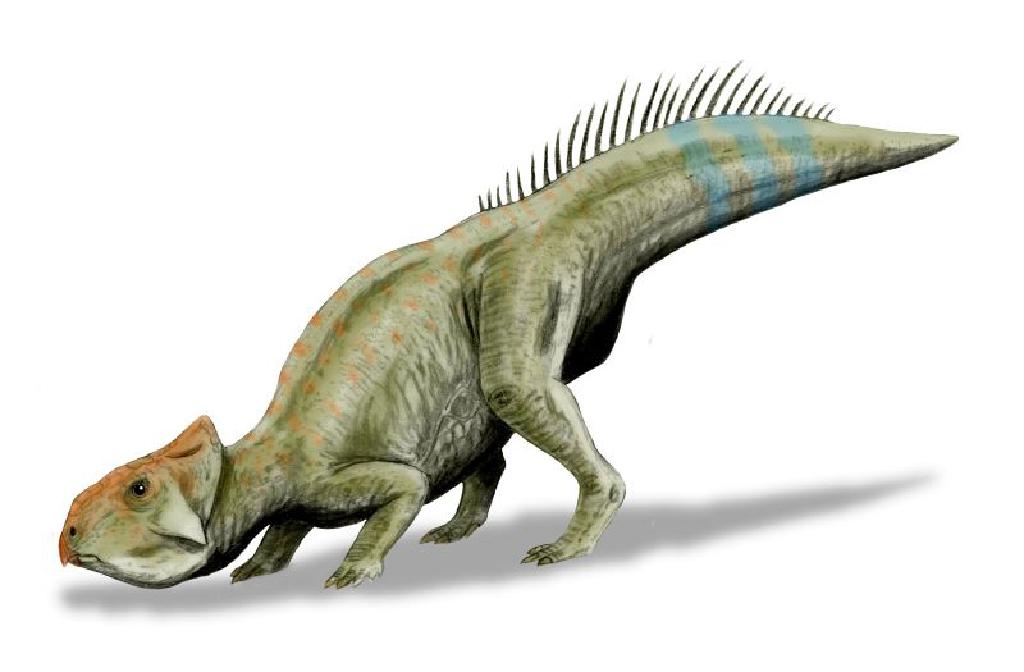

Unescoceratops

Reconstitution d’un Leptoceratops gracilis, appartenant à la même famille (Leptoceratopsidae) que l’Unescoceratops

Attribution : Par Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19459614

- Période : Crétacé supérieur (Campanien)

- Localisation : Formation de Dinosaur Park, Alberta, Canada

- Auteur(s) et année : Ryan, Evans & Shepherd, 2012

- Étymologie : Le genre rend hommage à l’UNESCO, en référence au statut de Patrimoine mondial attribué au parc de fouilles où le fossile a été découvert.

Le cas de Unescoceratops est singulier : ce n’est pas une entreprise ou une université que l’on célèbre, mais une organisation internationale. En rendant hommage à l’UNESCO, les auteurs soulignent le rôle de la reconnaissance institutionnelle dans la préservation des sites fossiles. C’est une manière de rappeler que la paléontologie dépend aussi de décisions politiques et culturelles, pas seulement scientifiques.

Culture populaire

Dracorex hogwartsia

Attribution : Par Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19459327

- Période : Crétacé supérieur (Maastrichtien)

- Localisation : Formation de Hell Creek, Dakota du Sud, États-Unis

- Auteur(s) et année : Bakker, Sullivan, Porter, Larson & Salsbury, 2006

- Étymologie : Le nom de genre combine les mots latins draco (dragon) et rex (roi), tandis que l’épithète spécifique hogwartsia fait référence à l’école fictive de sorcellerie Hogwarts, issue de la série Harry Potter de J.K. Rowling.

Dracorex hogwartsia est un exemple notable de la manière dont la culture populaire peut influencer la nomenclature scientifique. Son crâne orné de pointes et de bosses évoque l’image d’un dragon, ce qui a inspiré son nom en hommage à l’univers de Harry Potter. Cependant, certains paléontologues, comme Jack Horner, suggèrent que Dracorex pourrait représenter un stade juvénile de Pachycephalosaurus, tout comme Stygimoloch en raison de similitudes morphologiques et de la plasticité ontogénique observée dans cette lignée.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que Jack Horner a travaillé à la fois sur Jurassic Park et Jurassic World. Il est non moins intéressant de préciser que le Stygimoloch fait une apparition fracassante dans Jurassic World: Fallen Kingdom, alors même que le débat sur Dracorex persiste depuis une dizaine d’années à la sortie du film.

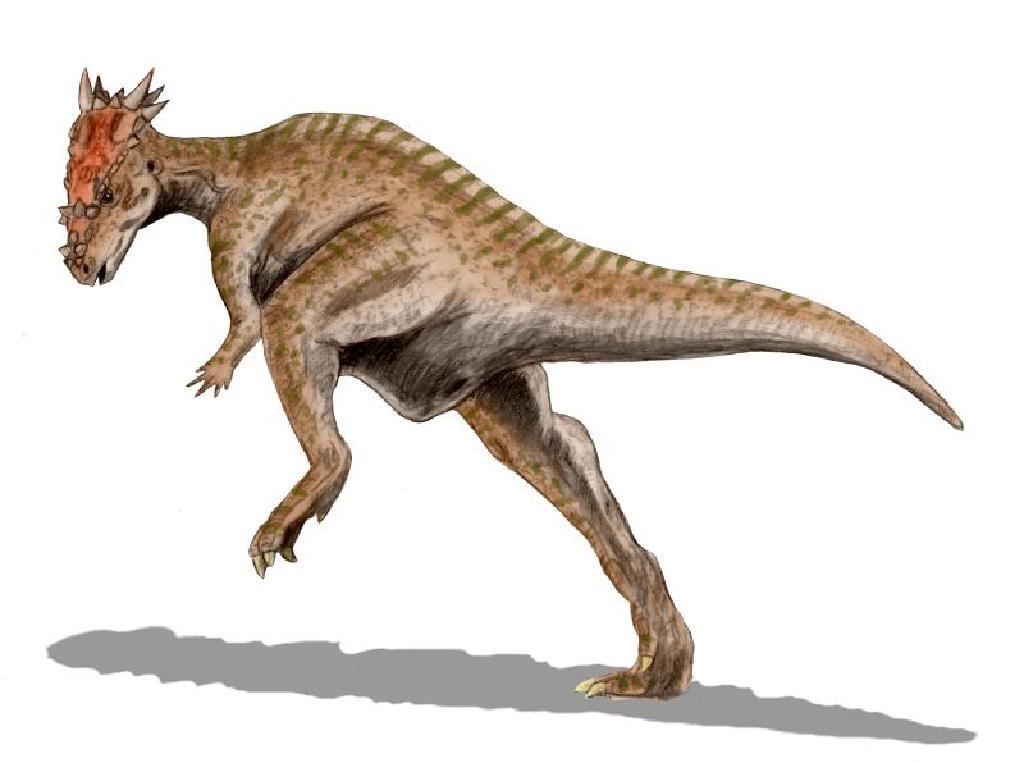

Crichtonsaurus

Attribution : PaleoHistoric

- Période : Crétacé supérieur (Cénomanien–Turonien)

- Localisation : Formation de Sunjiawan, Liaoning, Chine

- Auteur(s) et année : Dong Zhiming, 2002

- Étymologie : Le nom de genre rend hommage à Michael Crichton, auteur du roman Jurassic Park, qui a contribué à populariser les dinosaures dans la culture contemporaine.

Crichtonsaurus illustre la manière dont la culture populaire peut influencer la nomenclature scientifique. En honorant Michael Crichton, les auteurs ont reconnu l’impact de son œuvre sur l’intérêt du public pour la paléontologie.

Cependant, la validité scientifique du genre a été remise en question en raison de la nature fragmentaire des fossiles disponibles. En 2014, la paléontologue Victoria Arbour a conclu que le matériel fossile ne présentait pas de caractéristiques diagnostiques suffisantes pour distinguer Crichtonsaurus des autres ankylosauridés, le classant ainsi comme un nomen dubium.

Cette situation met en lumière les défis de la taxonomie paléontologique, où les hommages culturels doivent être équilibrés avec des critères scientifiques rigoureux.

Un second genre, Crichtonpelta, décrit en 2015 par les mêmes auteurs, repose sur du matériel plus complet et, lui, est considéré comme valide. Il peut être vu comme une forme de continuité indirecte du nom initial, qui permet de maintenir l’hommage à Michael Crichton dans le paysage taxonomique, tout en respectant les exigences de distinction morphologique.

Sauroniops

Crâne de Carcharodontosaurus du musée des sciences du Minnesota. Sauroniops lui serait apparenté.

Attribution : Par Matthew Deery — Ultimate Dinosaurs, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35597175

- Période : Crétacé supérieur (Cénomanien)

- Localisation : Groupe de Kem Kem, Maroc

- Auteur(s) et année : Andrea Cau, Fabio M. Dalla Vecchia & Matteo Fabbri, 2012

- Étymologie : Le nom de genre combine “Sauron”, le personnage principal de la trilogie Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, et le mot grec “ὄψ” (ops), signifiant “œil”. Sauroniops signifie donc littéralement “Œil de Sauron”.

Sauroniops est un exemple fascinant de la manière dont la culture populaire peut influencer la nomenclature scientifique. En choisissant un nom évoquant “l’Œil de Sauron”, les auteurs ont souligné le fait que le dinosaure est connu uniquement par un os situé au-dessus de l’orbite, rappelant la représentation de Sauron comme un œil unique et omniprésent.

Cependant, la validité de Sauroniops en tant que genre distinct est sujette à débat. Une étude de 2020 a suggéré qu’il pourrait être un synonyme plus récent de Carcharodontosaurus saharicus, mais cette hypothèse a été contestée par les auteurs originaux, qui ont identifié des caractéristiques distinctives justifiant son statut de genre séparé. Puis, en 2025, les déscripteurs de Tameryraptor ont considéré que Sauroniops était nomen dubium.

Ce type d’aller-retour taxonomique, entre propositions et réfutations successives, peut sembler aride — mais il illustre à merveille la vitalité de la paléontologie contemporaine. Loin d’être une science figée, elle est marquée par des débats parfois vifs, où chaque fragment d’os peut devenir un enjeu de classification. Rien de nouveau, en réalité : la paléontologie est née dans la controverse, et son histoire commence avec ce que l’on a appelé la “guerre des os”, un conflit de prestige entre deux paléontologues rivaux à la fin du XIXe siècle. Sauroniops, dans son instabilité taxonomique et son nom emprunté à une saga de pouvoir, semble incarner cette tradition querelleuse de la discipline.

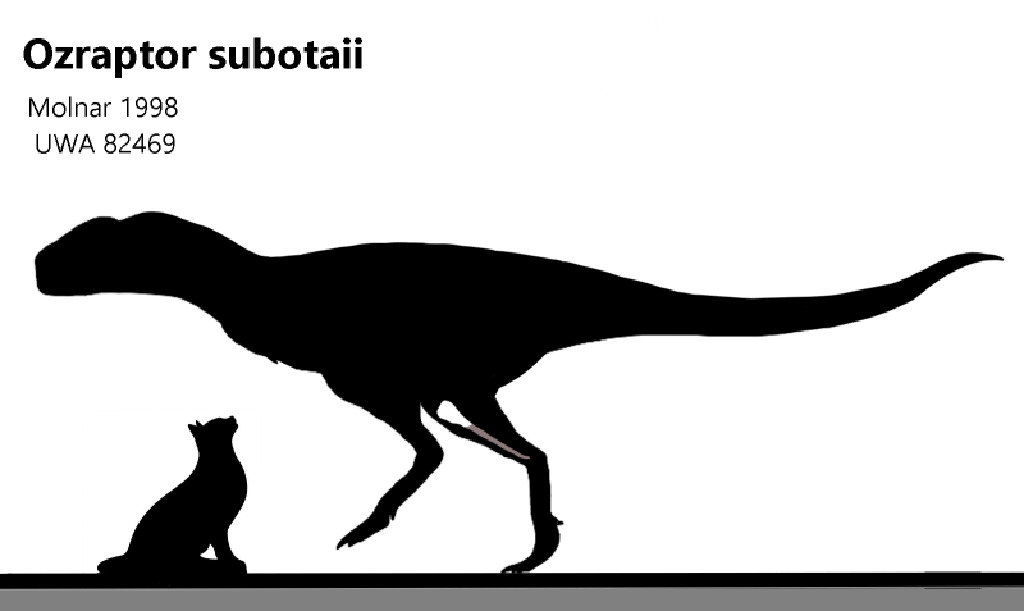

Ozraptor subotaii

Attribution : Par Kingmeatballs — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97393539

- Période : Jurassique moyen (Bajocien, ~169 millions d’années)

- Localisation : Formation de Colalura, près de Geraldton, Australie-Occidentale

- Auteur(s) et année : John A. Long & Ralph E. Molnar, 1998

- Étymologie : Le nom de genre combine “Ozzies”, surnom des australiens, et le latin raptor, “voleur”. L’épithète spécifique subotaii rend hommage à Subotaï, personnage fictif du film Conan le Barbare, célèbre pour sa rapidité et son habileté.

En raison de la nature fragmentaire du fossile, la classification précise d’Ozraptor reste incertaine, et serait même nomen dubium. Initialement attribué aux théropodes sans position plus spécifique (Theropoda incertae sedis), certains chercheurs ont suggéré qu’il pourrait appartenir aux Abelisauroidea, ce qui en ferait l’un des plus anciens représentants connus de ce groupe. Toutefois, cette hypothèse est sujette à débat, et d’autres études le considèrent comme un théropode indéterminé.

Ozraptor illustre encore les défis de la paléontologie, où des fragments modestes peuvent conduire à des découvertes significatives. Son nom, mêlant culture populaire et référence géographique, témoigne de l’influence de la fiction sur la science. Bien que sa classification reste débattue, Ozraptor occupe une place particulière en tant que l’un des premiers dinosaures décrits en Australie-Occidentale (en 1967).

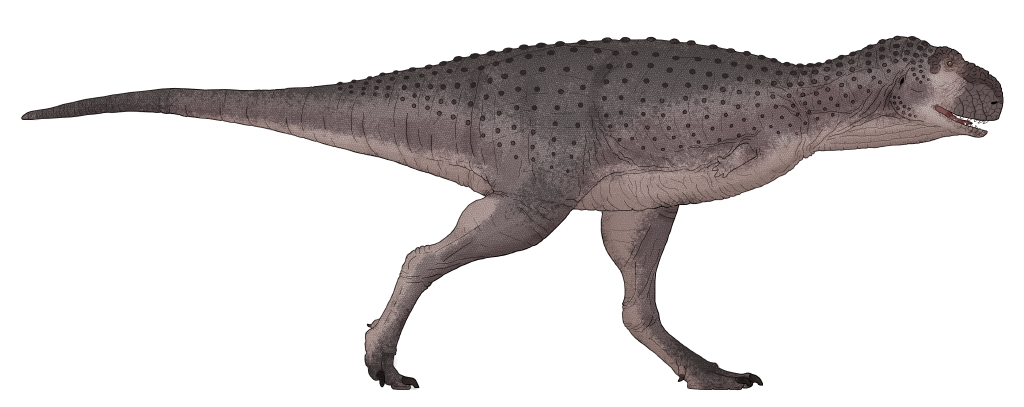

Thanos

Attribution : By Juan(-username-) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74483221

- Période : Crétacé supérieur (Santonien, ~85–83 millions d’années)

- Localisation : Formation de São José do Rio Preto, Groupe Bauru, État de São Paulo, Brésil

- Auteur(s) et année : Rafael Delcourt & Fabiano Vidoi Iori, 2018 (publication officielle en 2020)

- Étymologie : Le nom de genre fait référence à Thanos, super-vilain de l’univers Marvel créé par Jim Starlin, dont le nom dérive du grec thanatos (θάνατος), signifiant “mort”. L’épithète spécifique simonattoi honore Sérgio Luis Simonatto, qui a découvert le spécimen.

Le fossile a été découvert en 2014 près de São José do Rio Preto, puis décrit en 2018, avec une publication officielle en 2020. Il est actuellement conservé au Museu de Paleontologia de Monte Alto, au Brésil.

Malgré la nature fragmentaire du matériel, plusieurs caractéristiques diagnostiques ont été identifiées. Ces traits suggèrent que Thanos pourrait être plus dérivé que d’autres abélisauridés contemporains.

Thanos illustre encore une fois la manière dont la culture populaire peut influencer la nomenclature scientifique. En nommant ce dinosaure d’après un personnage emblématique de la culture contemporaine, les auteurs ont établi un lien entre la science et la fiction.

Il faut reconnaitre qu’en tant que membre de la famille des abélisauridés, son apparence est peu engageante. Il est donc peu surprenant qu’il partage, avec de nombreux dinosaures carnivores, un nom évocateur de mort.

Zuul

Attribution : By ABelov2014 (https://abelov2014.deviantart.com/) - https://www.deviantart.com/abelov2014/art/Gryposaurus-Brachylophosaurus-Zuul-791361398, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77667404

- Période : Crétacé supérieur (Campanien, ~76,2–75,2 millions d’années)

- Localisation : Formation de Judith River, Montana, États-Unis

- Auteur(s) et année : Victoria M. Arbour & David C. Evans, 2017

- Étymologie : Le nom de genre fait référence à Zuul, le Gardien de la Porte de Gozer, une créature démoniaque du film Ghostbusters (1984), en raison de la ressemblance entre le crâne du dinosaure et celui du monstre fictif.

Zuul est un cas d’école : un dinosaure à l’allure spectaculaire, un crâne massif, une queue armée comme une massue de guerre — et un nom emprunté à un démon de la pop culture des années 1980. Difficile de faire plus évocateur. Pourtant, au-delà de l’ironie joyeuse du clin d’œil à Ghostbusters, le choix s’avère presque rigoureux : le crâne du fossile ressemble réellement à celui de la créature fictive. Et à cela s’ajoute un spécimen remarquablement complet, avec une préservation exceptionnelle des tissus mous — un cas rare dans l’histoire des ankylosauridés.

Ce qui rend Zuul vraiment fascinant, c’est ce qu’il a permis de comprendre : des marques de cicatrisation retrouvées sur les flancs suggèrent des combats entre individus, peut-être pour l’accès à un territoire ou à des partenaires. On est donc loin du simple monstre blindé. Derrière le nom clinquant, se cache un dinosaure complexe, social, combatif, et probablement charismatique à sa manière. Le genre de dinosaure qui, pour une fois, justifie pleinement son nom spectaculaire.

Masiakasaurus

Attribution : By Eduard Solà - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21098778

- Période : Crétacé supérieur (Maastrichtien, ~70 millions d’années)

- Localisation : Formation de Maevarano, nord-ouest de Madagascar

- Auteur(s) et année : Scott D. Sampson, Matthew T. Carrano & Catherine A. Forster, 2001

- Étymologie : Le nom de genre dérive du mot malgache masiaka, signifiant “vicieux”, et du grec sauros, “lézard”, formant ainsi “lézard vicieux”. L’épithète spécifique knopfleri rend hommage à Mark Knopfler, musicien du groupe Dire Straits, dont la musique a inspiré l’équipe lors des fouilles.

Masiakasaurus knopfleri montre que la musique aussi peut être à l’origine du nommage des espèces, quoique de façon plus anecdotique que le cinéma ou la littérature.

On peut aussi regretter que, comme souvent, les dinosaures carnivores se voient affublés de noms à connotation particulièrement péjorative. Même s’il faut reconnaitre que l’orientation de ses dents ne le rend pas particulièrement attractif…

Conclusion

La nomenclature des dinosaures constitue un véritable miroir de notre culture. Grâce à la liberté offerte par la Commission internationale de nomenclature zoologique (ICZN), chaque nouveau genre devient une opportunité d’inscrire dans le langage scientifique un fragment d’époque, un clin d’œil personnel, une gratitude institutionnelle ou un hommage culturel. C’est une discipline austère dans ses méthodes, mais traversée de fantaisie — et c’est précisément ce contraste qui la rend si riche.

En me concentrant ici sur les dinosaures du Mésozoïque, j’ai délibérément restreint le champ : par goût personnel d’abord, car cette période reste pour moi la plus fascinante, mais aussi par pragmatisme. Le règne animal offre bien d’autres curiosités taxonomiques, et je laisse à d’autres le soin d’en explorer les ramifications. Pour ma part, le Mésozoïque restera ma friandise préférée.

Sur plus de 1500 genres décrits à ce jour, nous n’en avons effleuré qu’une poignée — sélectionnée pour leur incongruité, leur originalité, ou leur résonance culturelle. D’autres noms mériteraient qu’on s’y attarde - peut-être dans un prochain article. Et il y a aussi les noms plus sobres, plus sérieux, mais porteurs d’histoires tout aussi passionnantes. La taxonomie est un langage, et chaque nom est une histoire abrégée.

Je m’intéresse aux dinosaures depuis que j’ai cinq ans, bien avant Jurassic Park. Mais comme tant d’enfants devenus adultes, j’ai relégué cette passion au placard, sous l’effet d’une pression sociale qui associe trop vite les dinosaures à l’enfance. Aujourd’hui, alors que je tourne la page d’une carrière de développeur, j’ai choisi de revenir à cette passion fondatrice. Pas seulement pour m’évader — mais pour mieux comprendre ce que fut la vie, avant nous.

Car c’est bien là que réside l’essentiel : les dinosaures ne sont pas que des icônes ou des monstres. Ils sont une part profonde de l’histoire du vivant. Et si nous sommes aujourd’hui capables de les étudier, c’est uniquement parce qu’un astéroïde a mis fin à leur règne. Sans cet événement, ils régneraient peut-être encore. Ou peut-être pas. Mais ce qui est certain, c’est que les noms qu’ils nous ont laissés — et les fossiles qu’ils sont devenus — nous permettent de dialoguer, indirectement, avec un monde disparu. Et ce dialogue mérite, à mon sens, toute notre attention.