Introduction

Le Mésozoïque est souvent résumé, dans l’imaginaire collectif, à une poignée de noms emblématiques : Tyrannosaurus, Triceratops, Brachiosaurus, ou, évidemment, Velociraptor. Cette représentation, largement nourrie par la culture populaire, a eu le mérite d’éveiller la curiosité de plusieurs générations — et continue de le faire. Films, séries, jeux vidéo, expositions ou documentaires témoignent d’un intérêt toujours plus vivant pour cette période fascinante, et les œuvres à venir, comme le prochain Jurassic World: Rebirth, ne manqueront sans doute pas de renforcer cet engouement.

Dans ce contexte, la diversité des formes de vie du Mésozoïque commence à être mieux reconnue, et l’on sent poindre une volonté d’élargir le regard au-delà des figures les plus célèbres. De nombreux groupes d’animaux ayant vécu à la même époque demeurent peu représentés, malgré leur importance scientifique. Certains noms, même parmi les dinosaures, restent absents des livres, des musées et des écrans — faute de notoriété, de squelettes complets, ou simplement de récit médiatique prêt à les accueillir.

À travers cet article, je propose donc un aperçu de ces clades ou genres souvent laissés dans l’ombre. Il ne s’agit ni d’un inventaire exhaustif, ni d’un exposé technique, mais d’une sélection subjective et documentée de formes de vie peu connues du grand public. En préparant ce texte, j’ai moi-même découvert une part insoupçonnée de cette diversité, plus vaste encore que ce que j’imaginais.

En conséquence, j’ai dû me contraindre à quelques grandes catégories, chacune contenant trois exemples seulement, afin de rendre cet article digeste. Mon objectif est d’inciter le lecteur à poursuivre ses propres recherches, non à le noyer dans une étude complète.

Pourquoi certains clades tombent dans l’oubli ?

Moins spectaculaires ?

Si certaines espèces dominent l’imaginaire collectif, ce n’est pas uniquement parce qu’elles sont spectaculaires ; c’est aussi parce qu’elles ont été parmi les premières découvertes largement médiatisées. À la fin du XIXe siècle, la célèbre « guerre des os » entre Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh a entraîné une course effrénée à la découverte de fossiles impressionnants, parfois au détriment de leur rigueur d’attribution ou même de leur intégrité scientifique. Ce conflit a produit plus de 130 nouvelles espèces décrites, dont beaucoup ont par la suite été remises en question — mais il a surtout jeté les bases d’une paléontologie très médiatisée, focalisée sur la quantité et la monumentalité.

Par ailleurs, les grands os fossilisés sont plus facilement repérables sur le terrain que les petits fragments, ce qui a mécaniquement favorisé la découverte — et donc l’exposition — de créatures de grande taille. Il est plus aisé d’apercevoir une vertèbre de sauropode qu’un crâne de mammifère multituberculé, et les conditions de préservation des petits squelettes sont souvent moins favorables.

Le gigantisme, en lui-même, exerce une fascination naturelle. Les longs cous des brachiosaures, les mâchoires de Tyrannosaurus rex, ou les cornes de Triceratops captivent immédiatement — et cette fascination est légitime. Mais elle tend à éclipser d’autres formes de vie tout aussi intéressantes, mais moins immédiatement impressionnantes.

En somme, la domination des espèces spectaculaires dans la mémoire collective découle d’un enchaînement logique : conditions de découverte, facilité d’exposition, impact visuel, puis relais médiatique. Ce n’est pas un oubli volontaire, mais plutôt le résultat d’une combinaison de facteurs historiques, techniques et culturels.

Pas (encore) d’adaptation culturelle ou cinématographique ?

Le cinéma, les séries et les jeux vidéo ont considérablement façonné notre image des créatures préhistoriques. Ce sont ces œuvres qui ont popularisé Velociraptor, fait du Tyrannosaurus rex une icône planétaire, et introduit au grand public des espèces autrefois quasi inconnues. Ce phénomène, bien que culturel, a eu un impact profond sur la perception que l’on a des groupes animaux du Mésozoïque.

Toutefois, ces choix de mise en scène obéissent avant tout à des impératifs narratifs : une espèce choisie pour un film ou un jeu n’est pas nécessairement représentative de son groupe biologique, mais plutôt apte à susciter une réaction émotionnelle — peur, admiration, curiosité. Certaines espèces spectaculaires n’ont pas encore trouvé leur place dans ces récits, faute de reconnaissance visuelle immédiate ou de documentation muséale prête à l’emploi.

Par ailleurs, la modélisation d’animaux fossiles exige un investissement important en recherche, en animation et en design. Les espèces bien connues, déjà étudiées et exposées, sont naturellement privilégiées par les productions audiovisuelles. À l’inverse, des clades moins documentés ou aux fossiles fragmentaires, comme les notosuchiens ou les multituberculés (dont on va parler ici), demeurent dans l’ombre, non par mépris, mais par absence d’ancrage narratif ou visuel exploitable.

Ce déséquilibre initial rejaillit ensuite dans les musées, les ouvrages pédagogiques et la vulgarisation, qui s’appuient à leur tour sur les figures médiatiques les plus reconnues. Il s’agit d’un cycle d’exposition partiellement auto-entretenu, qui ne demande qu’à être enrichi — et non renversé.

Cela dit, les efforts récents sont réels, quelle que soit la nature de l’œuvre. La série documentaire Prehistoric Planet s’attache à montrer une diversité plus large, souvent méconnue, avec une grande rigueur scientifique. Le jeu vidéo Jurassic World: Evolution et sa suite, bien qu’inscrits dans une licence hollywoodienne, intègrent, eux aussi, de nombreux taxons peu représentés ailleurs, contribuant à familiariser un public large avec des espèces comme Jeholopterus, Deinocheirus ou Kronosaurus.

Noms complexes, fossiles fragmentaires, zones géographiques peu étudiées

Certaines espèces ou clades restent méconnus simplement parce qu’ils n’ont pas encore été bien décrits, ou qu’ils le sont sous des noms peu engageants. Un nom comme Hypsilophodon ne frappe pas autant l’imaginaire que Tyrannosaurus, et des groupes comme les Dryolestoidea ou les Rhabdodontidae souffrent d’une terminologie peu intuitive pour un public non spécialiste.

En parallèle, de nombreux fossiles ne sont connus que par des fragments isolés — un fémur, une dent, quelques vertèbres — ce qui rend difficile toute reconstitution précise ou visuellement exploitable. L’absence de crânes complets, de postures identifiables ou de contextes fossiles riches limite leur diffusion dans les médias et dans la muséographie.

Enfin, jusqu’à la fin du XXe siècle, une grande partie des découvertes provenaient de gisements nord-américains ou européens, mieux explorés historiquement. Ce biais géographique a longtemps exclu d’importants foyers de diversité comme la Chine, l’Amérique du Sud ou l’Afrique. Ce n’est qu’à partir des années 1990, avec des formations comme celle de Yixian en Chine, que des régions autrefois marginales ont révélé des trésors paléontologiques aujourd’hui essentiels à notre compréhension de l’évolution.

Ce retard de documentation, combiné à des noms parfois peu évocateurs et à une base fossile fragmentaire, explique pourquoi certains groupes ont mis — ou mettent encore — du temps à entrer dans la culture scientifique partagée.

Absence de squelette complet

Un squelette complet, articulé et bien préservé, est une chance inestimable pour les paléontologues. Il permet non seulement une description précise de l’espèce, mais surtout une visualisation concrète, reproductible, communicable. C’est souvent à partir de ces spécimens que sont réalisées les reconstitutions muséales, les illustrations scientifiques et les modélisations numériques.

À l’inverse, lorsqu’une espèce est connue uniquement par quelques os épars, il devient beaucoup plus difficile d’en donner une image stable — au sens propre comme au figuré. L’absence de référence visuelle empêche une représentation dans les livres, dans les expositions, ou même dans l’enseignement. Cela contribue à rendre ces espèces invisibles pour le grand public, voire pour les amateurs éclairés.

Certaines espèces bien connues aujourd’hui n’ont acquis leur notoriété que grâce à la découverte tardive d’un squelette presque complet. À titre d’exemple, Deinocheirus mirificus fut longtemps représenté uniquement par ses bras démesurés — ce qui a nourri fantasmes, erreurs et représentations hasardeuses, jusqu’à ce qu’un squelette plus complet soit découvert en Mongolie et publié en 2014 (Lee et al., Nature, 2014).

Un clade dont aucun membre n’est représenté par un squelette complet aura donc plus de difficulté à s’imposer dans l’espace muséal ou médiatique. Ce n’est pas un défaut scientifique, mais une limite pratique à la vulgarisation.

Quelques clades méconnus

Dinosaures non aviens

Elaphrosaurinae

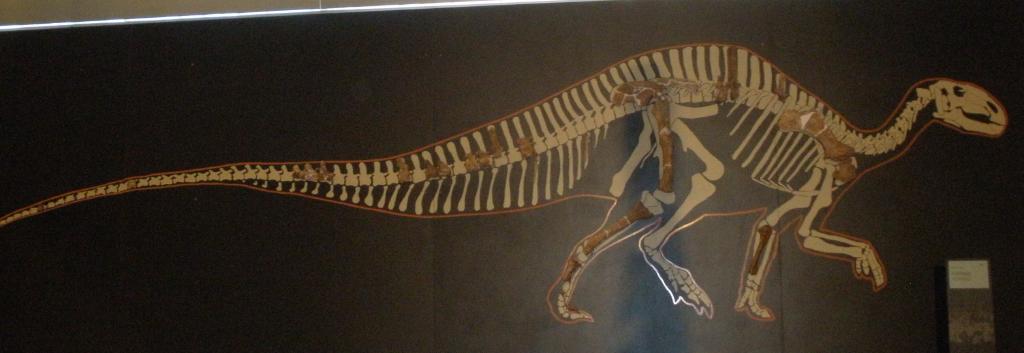

Elaphrosaurus mount in the Museum für Naturkunde, Berlin.

Attribution : By Etemenanki3 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72402153

Les Elaphrosaurinae constituent un groupe énigmatique de théropodes graciles, appartenant à la famille des Noasauridae. Connus principalement du Jurassique supérieur d’Afrique (Elaphrosaurus bambergi) et d’Asie (Limusaurus inextricabilis), ainsi que du Crétacé inférieur d’Australie, ces dinosaures se distinguent par leur morphologie élancée, leur long cou et leurs membres postérieurs adaptés à la course. Une découverte notable en Australie a révélé une vertèbre cervicale attribuée à un elaphrosaurine, suggérant une tolérance aux environnements proches des pôles durant le Crétacé inférieur.

Alvarezsauridae

Reconstructed skeleton of Patagonykus puertai

Attribution : By Kabacchi - Patagonychus - 01Uploaded by FunkMonk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8385070

Les Alvarezsauridae forment une famille de petits théropodes maniraptoriens, caractérisés par leurs membres antérieurs réduits, mais robustes, munis d’un seul doigt fonctionnel. Leur morphologie suggère une spécialisation pour la myrmécophagie, c’est-à-dire une alimentation basée sur les insectes sociaux comme les termites. Des fossiles attribués à ce groupe ont été découverts en Amérique du Sud, en Asie et en Amérique du Nord, indiquant une large distribution géographique durant le Crétacé.

Rhabdodontidae

Wall-mounted fossils of Rhabdodon superimposed on the skeleton and silhouette of Tenontosaurus

Attribution : By Ghedoghedo - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8530156

Les Rhabdodontidae sont une famille d’ornithopodes herbivores, principalement connus du Crétacé supérieur de l’Europe. Ces dinosaures de taille moyenne, tels que Rhabdodon priscus et Zalmoxes robustus, se caractérisent par une dentition adaptée à la mastication de végétaux coriaces. Leur présence sur les îles de l’archipel européen du Crétacé tardif suggère des phénomènes d’endémisme et de nanisme insulaire.

Mammifères mésozoïques

Multituberculata

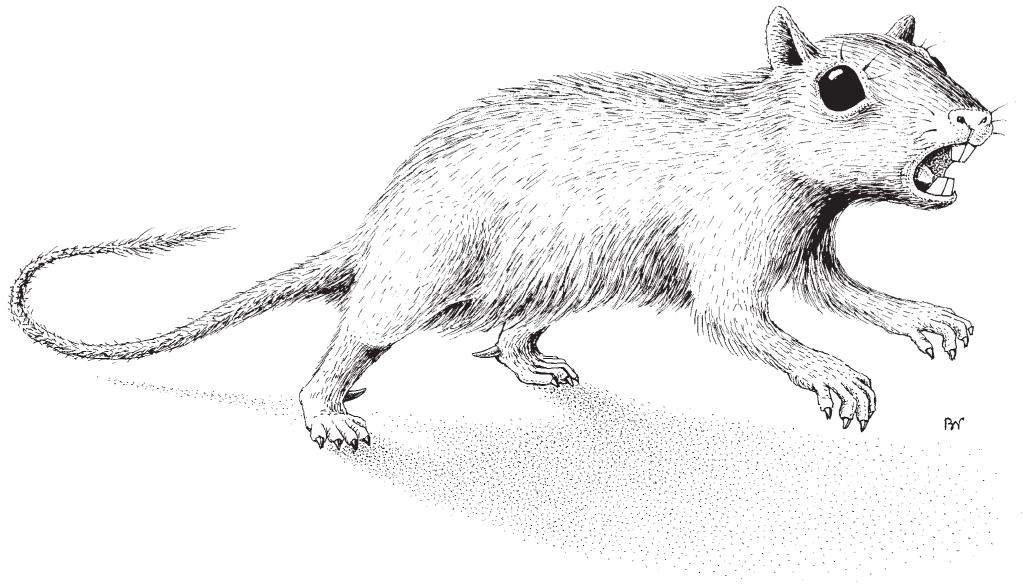

Restoration of Catopsbaatar

Attribution : By Artwork by Bogusław Waksmundzki. Article by Zofia Kielan-Jaworowska and Jørn H. Hurum - http://app.pan.pl/article/item/app51-393.html, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27466723

Les Multituberculata, surnommés les « rongeurs du Mésozoïque », constituent l’un des groupes de mammifères fossiles les plus prospères et les plus durables, ayant existé pendant environ 100 millions d’années. Ils se caractérisent par des molaires à multiples cuspides, adaptées à une alimentation variée, et une morphologie rappelant celle des rongeurs modernes. Leur succès évolutif est attesté par une large distribution géographique et une diversité écologique notable, allant de formes arboricoles à des espèces terrestres fouisseuses. Malgré leur abondance fossile, ils restent relativement méconnus du grand public.

Dryolestida

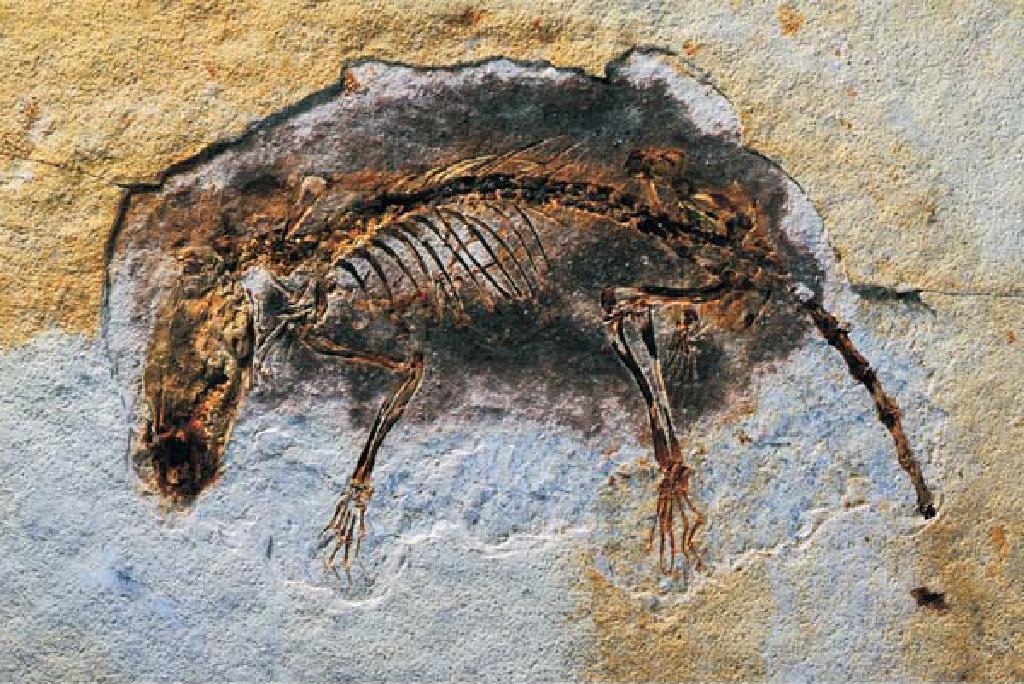

Early eutherian Eomaia scansoria Ji Q., Luo, Yuan, Wible, Hang, and Georgi, 2002. (CAGS 01−IG−1).

Attribution : Par Zofia Kielan-Jaworowska and Jørn H. Hurum — http://app.pan.pl/article/item/app51-393.html, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27534900

Dryolestida est un groupe de mammifères cladothériens ayant vécu principalement dans l’hémisphère nord du Jurassique moyen au Crétacé inférieur. Bien que souvent représentés par des fragments dentaires et mandibulaires, certaines découvertes, notamment en Amérique du Sud, ont révélé des formes plus complètes, suggérant une diversité morphologique et écologique plus grande que précédemment supposée. Leur étude contribue à éclairer l’évolution des mammifères thériens.

Docodonta

Docofossor, fouisseur ressemblant à une taupe dorée

Attribution : Par Nobu Tamura — File:Docofossor_NT.jpg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98649798

Les Docodonta sont des mammaliaformes du Mésozoïque, proches des mammifères actuels, connus pour leurs molaires complexes dites « pseudotribosphéniques ». Des fossiles bien conservés, tels que Castorocauda et Docofossor, ont révélé une diversité écologique surprenante, incluant des adaptations à la vie semi-aquatique et fouisseuse. Ces découvertes remettent en question l’image traditionnelle des premiers mammifères comme de simples insectivores nocturnes et soulignent une diversification écologique précoce au sein des mammaliaformes.

Reptiles marins

Thalattosuchia

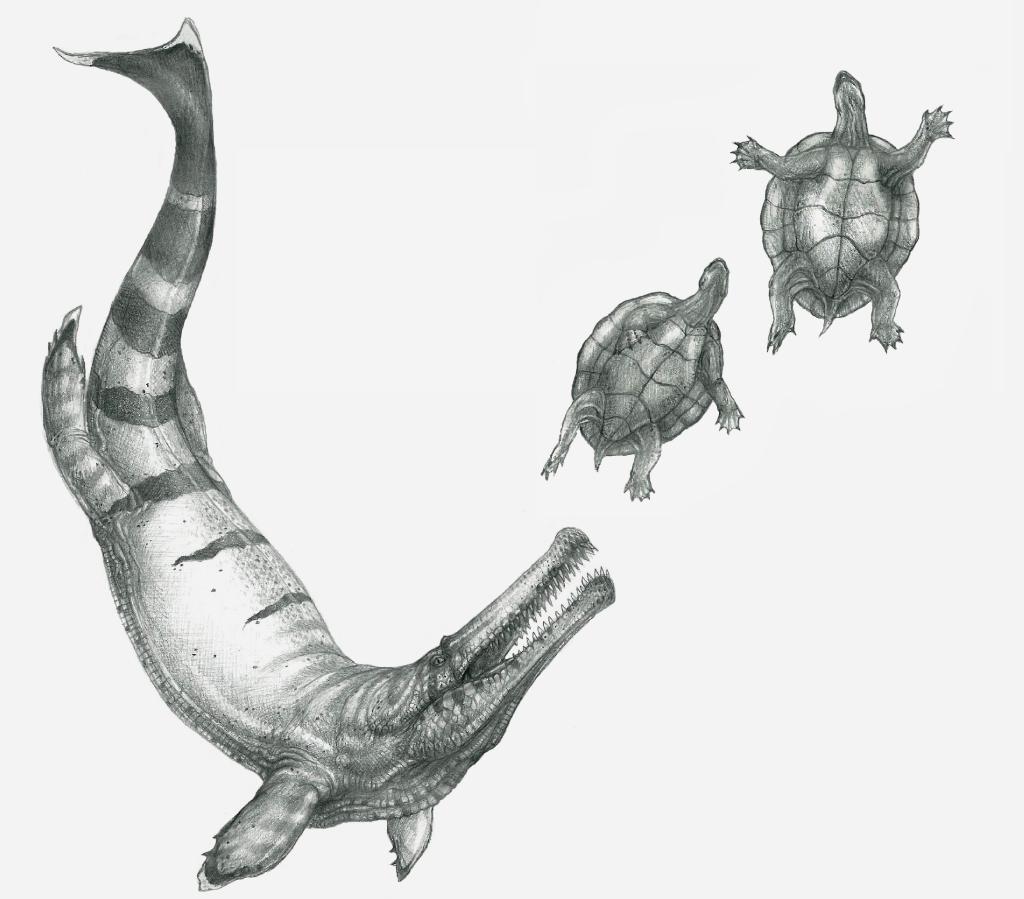

Un Thalattosuchus superciliosus chassant un couple de Plesiochelys etalloni dans la mer du Jurassique supérieur.

Attribution : Par SpinoJP — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104641641

Les Thalattosuchia sont un groupe de crocodylomorphes marins ayant vécu du Jurassique inférieur au Crétacé inférieur. Ils se divisent en deux sous-groupes principaux : les Teleosauroidea, semi-aquatiques et ressemblant aux gavials actuels, et les Metriorhynchoidea, entièrement adaptés à la vie marine. Ces derniers présentaient des membres transformés en nageoires, une queue en forme de nageoire caudale et une peau lisse dépourvue d’ostéodermes. Certains, comme Metriorhynchus, ont montré des adaptations extrêmes à la vie en mer, y compris la viviparité, une caractéristique rare chez les archosaures.

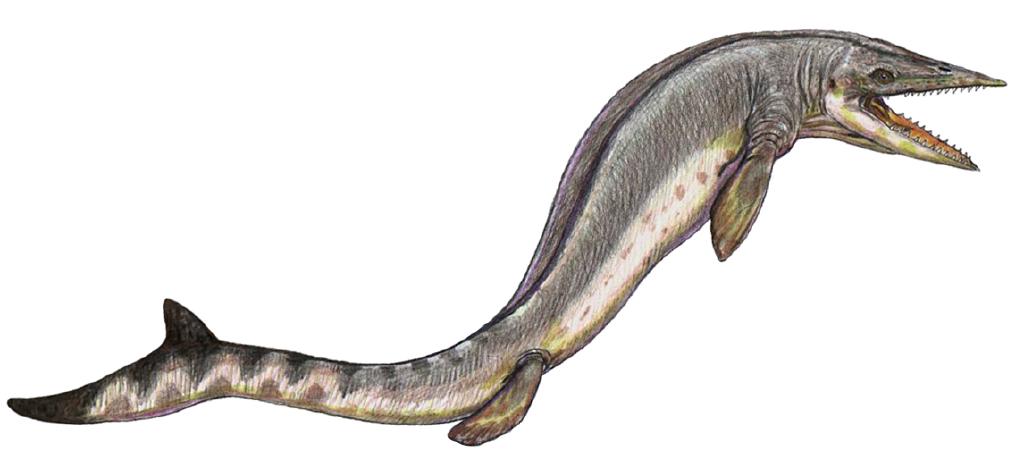

Thylosaurinae

Vue d’artiste de Taniwhasaurus

Attribution : Par Dimitri Bogdanov — Transféré de ru.wikipedia à Commons., Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2460548

Les Thylosaurinae sont une sous-famille de mosasaures, des lézards marins géants du Crétacé supérieur. Parmi eux, Tylosaurus est l’un des plus connus, atteignant jusqu’à 14 mètres de long. Ces prédateurs au corps allongé et aux mâchoires puissantes occupaient le sommet de la chaîne alimentaire marine, se nourrissant de poissons, de tortues et d’autres reptiles marins. Leurs fossiles ont été découverts principalement en Amérique du Nord.

Polycotylidae

Trinacromerum bentonianum, a plesiosaur from the Late Cretaceous of Kansas, pencil drawing

Attribution : Par Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) — Travail personnel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19461216

Les Polycotylidae sont une famille de plésiosaures du Crétacé caractérisés par un cou court et une tête allongée, contrastant avec l’image classique des plésiosaures à long cou. Leur morphologie suggère une adaptation à la poursuite active de proies rapides. Des fossiles bien conservés, comme celui de Polycotylus, ont été découverts en Amérique du Nord, offrant un aperçu précieux de leur anatomie et de leur mode de vie.

Reptiles volants (ptérosaures)

Azhdarchidae

Vue d’artiste de deux Azhdarcho en vol.

Attribution : Par PaleoEquii — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77380649

Les Azhdarchidae sont une famille de ptérosaures du Crétacé supérieur, célèbres pour inclure les plus grands animaux volants connus, tels que Quetzalcoatlus et Hatzegopteryx. Ces reptiles se distinguent par leur cou extrêmement allongé, leurs membres postérieurs robustes et leur bec sans dents. Contrairement à l’image traditionnelle des ptérosaures marins, des études récentes suggèrent que les azhdarchidés étaient principalement terrestres, se déplaçant à quatre pattes et chassant de petits animaux sur la terre ferme, à la manière des cigognes modernes.

Rhamphorhynchidae

Moulage de Rhamphorhynchus munsteri

Attribution : Par M0tty — Own work - Musée d’histoire naturelle de Bruxelles, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8947129

Les Rhamphorhynchidae sont un groupe de ptérosaures du Jurassique, caractérisés par leur longue queue rigide se terminant par une expansion en forme de losange, probablement utilisée pour la stabilité en vol. Leur crâne allongé était garni de dents pointues orientées vers l’avant, adaptées à la capture de poissons. Rhamphorhynchus, l’un des genres les plus connus, est représenté par de nombreux fossiles bien conservés, notamment dans les calcaires de Solnhofen en Allemagne.

Anurognathidae

Anurognathus ammoni, a pterosauria from the Upper Jurassic of Germany (Solnhofen limestone) hunting Kalligramma haeckeli.

Attribution : Par Dimitri Bogdanov — CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3593627

Les Anurognathidae sont une famille de petits ptérosaures du Jurassique et du Crétacé, reconnaissables à leur tête large et courte, leurs grands yeux et leur queue réduite. Leur morphologie suggère une adaptation à la chasse d’insectes en vol, possiblement au crépuscule ou la nuit. Des fossiles bien conservés, notamment en Chine, ont révélé la présence de pycnofibres — des structures ressemblant à des poils — couvrant leur corps, ce qui indique une thermorégulation active.

Autres archosaures et apparentés

Notosuchia

Anatosuchus minor, a crocodylomorph from the Early Cretaceous of Niger, after Sereno (2003), pencil drawing

Attribution : Par Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19459143

Les Notosuchia sont un groupe de crocodylomorphes terrestres ayant vécu principalement durant le Crétacé en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Contrairement aux crocodiles actuels, ces animaux présentaient une grande diversité morphologique et écologique. Certains, comme Simosuchus, étaient herbivores avec une dentition adaptée à la mastication de végétaux, tandis que d’autres, comme Baurusuchus, étaient des prédateurs terrestres aux mâchoires puissantes. Leur diversité témoigne d’une radiation évolutive importante des crocodylomorphes durant le Mésozoïque.

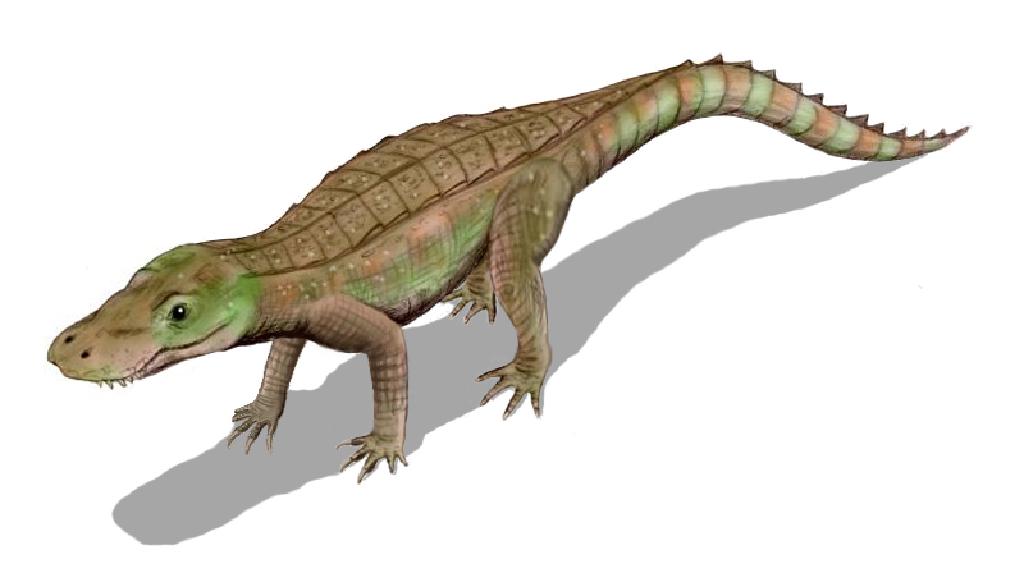

Aetosauria

Fossile de Paratypothorax

Attribution : Par Ghedoghedo — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11330313

Les Aetosauria sont un groupe de reptiles archosauriens du Trias supérieur, principalement herbivores, caractérisés par une armure corporelle composée de plaques osseuses. Leur morphologie rappelle celle des tatous modernes, avec un corps allongé et des membres robustes. Bien que souvent associés aux ancêtres des crocodiles, leur position phylogénétique précise reste débattue. Leurs fossiles ont été découverts en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique.

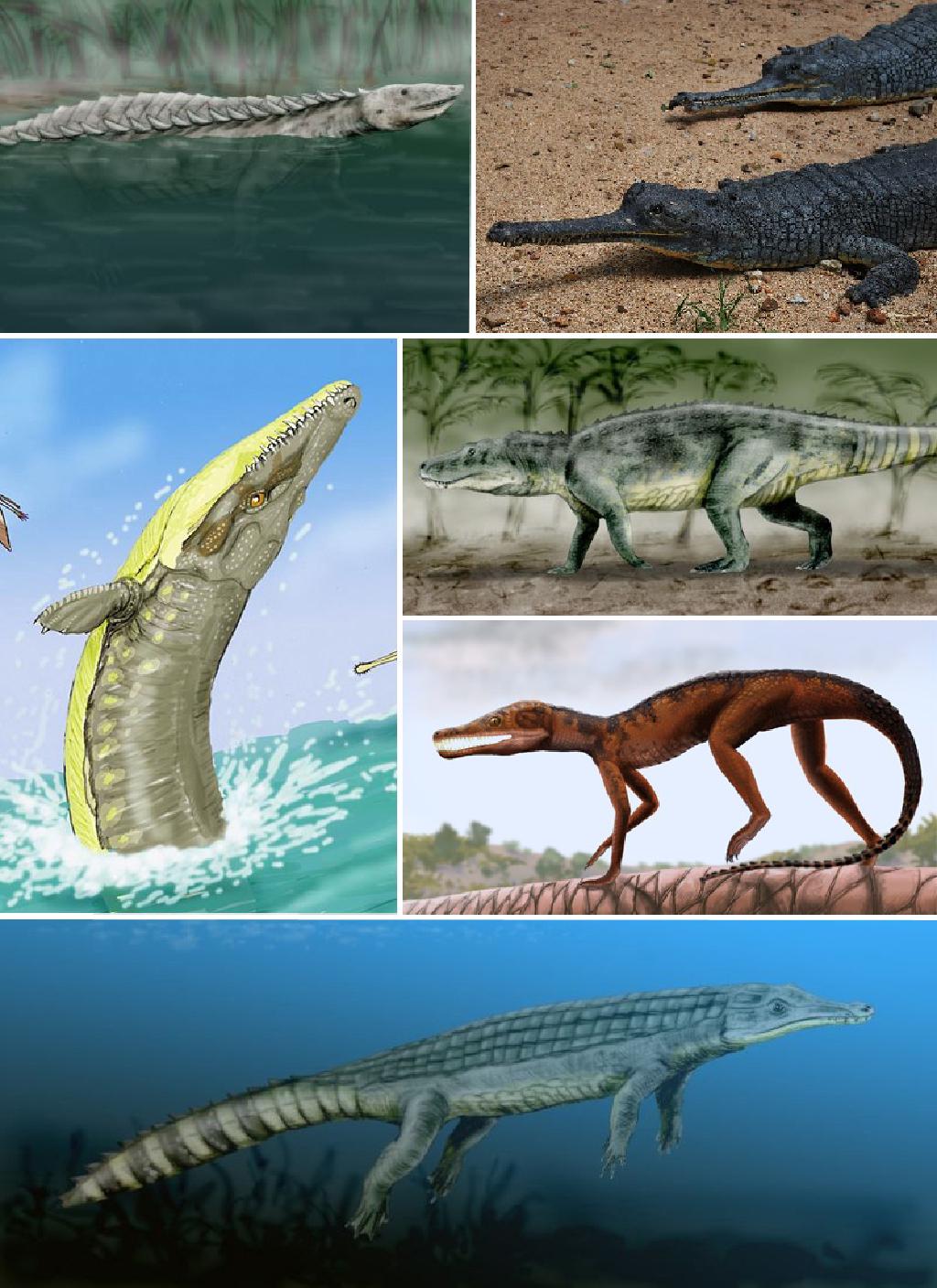

Pseudosuchia

Pseudosuchiens de différents ordres. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir d’en haut à gauche :

Longosuchus meani (un aetosaure),

Gavialis gangeticus, (un crocodilien),

Saurosuchus galilei (un rauisuchien),

Pedeticosaurus leviseuri (un sphenosuchien),

Chenanisuchus lateroculi (un dyrosauridé) et

Dakosaurus maximus (un thalattosuchien).

Attribution :

Saurosuchus_BW.jpg: ArthurWeasley

Two Gharials.jpg: Harsha K R from Bangalore, India

Angistorhinus_BW.jpg (only included in 1st version, April 2009): Nobu Tamura

Longosuchus_BW.jpg: ArthurWeasley

Chenanisuchus_BW.jpg: ArthurWeasley

Dakosaurus2.jpg: Dmitry Bogdanov

Litargosuchus leptorhynchus.jpg: Smokeybjb

derivative work: Matt Martyniuk

Les Pseudosuchia englobent un large groupe d’archosauriens, incluant les ancêtres des crocodiles modernes. Durant le Trias et le Jurassique, ce groupe comprenait une diversité de formes, allant de prédateurs bipèdes à des herbivores quadrupèdes. Leur diversité a décliné après l’extinction du Trias-Jurassique, laissant place à la domination des dinosaures. Néanmoins, les pseudosuchiens survivants ont évolué pour donner naissance aux crocodiliens actuels.

Arthropodes mésozoïques

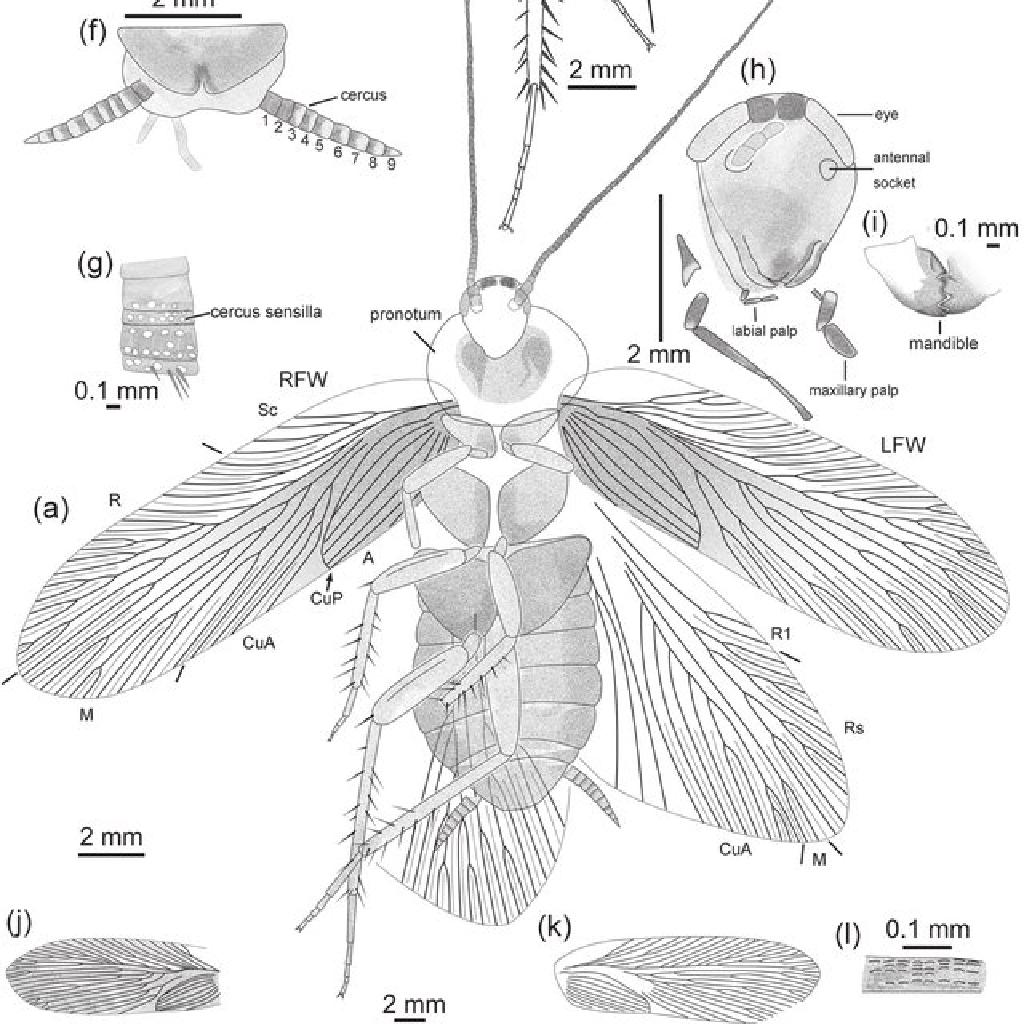

Mesoblattinidae

Drawings of Perlucipecta aurea

Attribution : Wei, Dandan & Dong, Ren. (2013). Completely preserved cockroaches of the family Mesoblattinidae from the Upper Jurassic-Lower Cretaceous Yixian Formation (Liaoning Province, NE China). Geologica Carpathica. 64. 291-304. 10.2478/geoca-2013-0021.

Les Mesoblattinidae constituent une famille éteinte de blattes ayant prospéré durant le Jurassique et le Crétacé. Considérées comme des ancêtres des blattes modernes, elles présentent une morphologie conservatrice avec des ailes bien développées et une capacité de reproduction via des oothèques (capsules d’œufs). Des spécimens bien préservés ont été découverts dans la formation de Yixian en Chine, offrant des détails précieux sur leur anatomie.

Chresmodidae

Fossil specimen of Chresmoda obscura from Germany, on display at Gallery of Paleontology and Comparative Anatomy, Paris.

Attribution : By Hectonichus - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33408700

Les Chresmodidae sont une famille énigmatique d’insectes aquatiques du Mésozoïque, caractérisés par de longues pattes fines adaptées à la locomotion sur l’eau, rappelant les gerridés actuels. Leur taille pouvait atteindre jusqu’à 17 cm. Leur position phylogénétique reste incertaine, mais ils sont souvent associés aux Archaeorthoptera.

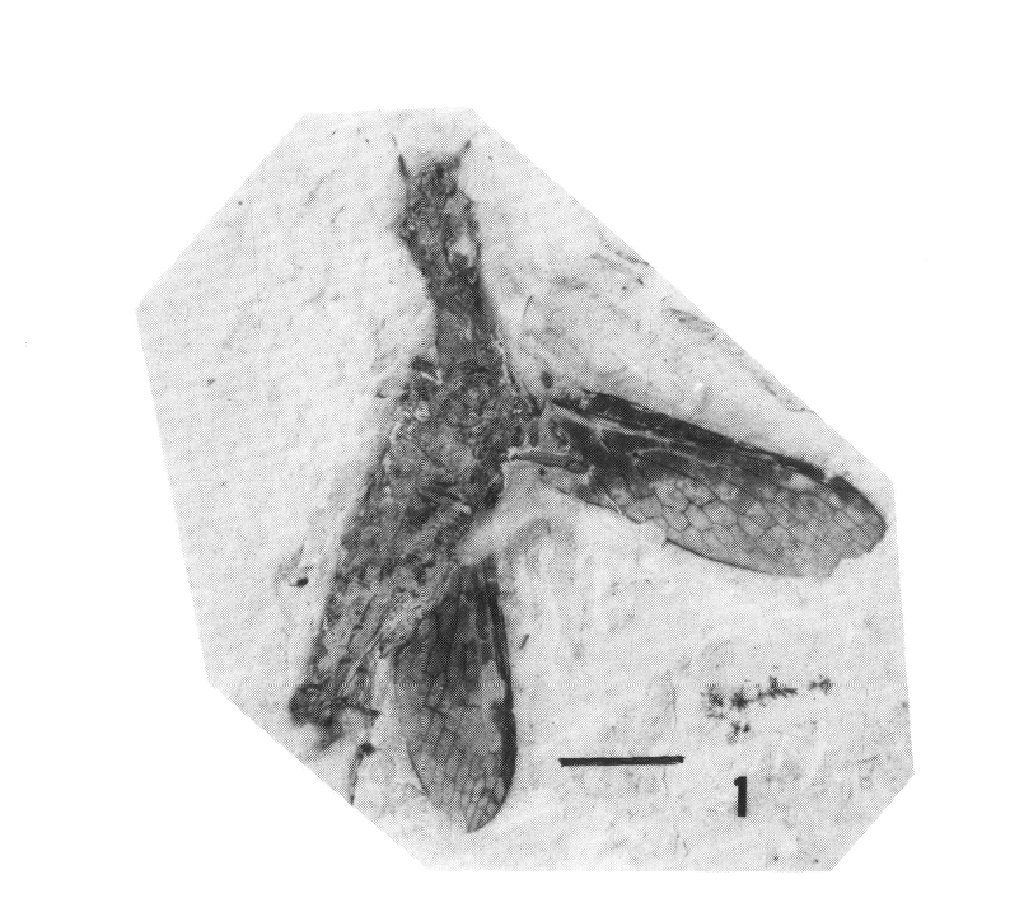

Baissopteridae

Attribution : Martins-Neto Rafael Gioia, Nel André. Un nouveau fossile de Raphidioptère de la Formation Santana, Crétacé inférieur du Brésil (Neuropteroidea, Rhaphidioptera). In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 97 (5), décembre 1992. pp. 425-427. DOI : https://doi.org/10.3406/bsef.1992.17836

Les Baissopteridae sont une famille éteinte d’insectes du Mésozoïque, apparentés aux sauterelles et criquets. Leurs fossiles, bien que rares, révèlent des ailes aux nervures complexes, suggérant des capacités de vol élaborées. Des spécimens ont été découverts dans la formation de Crato au Brésil, offrant un aperçu de la diversité des orthoptères anciens (Archaeorthoptera).

Pourquoi ces clades ne sont pas représentés dans la culture populaire ?

Malgré leur intérêt scientifique et parfois leur étrangeté visuelle, les clades mentionnés précédemment restent absents de la culture populaire. Cette invisibilité tient à plusieurs facteurs, à la fois culturels, narratifs et logistiques. On en a déjà identifié certains, mais en découvrant ces clades, d’autres éléments apparaissent.

Pas de “héros” emblématiques

La culture populaire repose largement sur l’identification à des figures fortes, facilement reconnaissables. Un dinosaure célèbre comme Tyrannosaurus rex est devenu une icône, non seulement par sa morphologie spectaculaire, mais aussi parce qu’il incarne une certaine idée de la prédation, du pouvoir, voire du mythe. En comparaison, des clades comme les multituberculés ou les chresmodidés peinent à s’inscrire dans ce schéma : ils n’ont ni surnom percutant, ni rôle dramatique prédéfini. Ils n’ont pas de fonction narrative évidente — et donc pas de place dans les récits à fort impact.

Pas de récit simplifié ou archétype visuel

Certains groupes sont difficiles à représenter sans un minimum d’explication. Leur apparence n’évoque souvent rien de connu ou prête à confusion avec d’autres taxons. Or, la vulgarisation médiatique nécessite des formes lisibles et immédiatement identifiables. L’absence d’un “design” facilement compréhensible rend leur inclusion dans des œuvres visuelles délicate, voire contre-productive d’un point de vue narratif.

Faible présence dans les musées

Les institutions muséales jouent un rôle fondamental dans la diffusion des connaissances scientifiques auprès du public. Or, les clades méconnus sont souvent absents des expositions permanentes, par manque de spécimens spectaculaires, de squelettes complets ou de contexte scénographique adapté. Sans présence dans les musées, il est plus difficile pour ces groupes d’entrer dans la mémoire collective, et donc dans la culture populaire.

Difficulté à les intégrer dans les récits narratifs actuels

Enfin, certains groupes échappent aux récits classiques du Mésozoïque : lutte pour la survie, chasse, migration, confrontation entre géants. Comment intégrer des insectes aquatiques ou de petits mammifères nocturnes dans des histoires dominées par le rugissement de prédateurs massifs ? Leur présence nécessiterait de repenser entièrement les codes narratifs utilisés dans les œuvres grand public. Cela commence à apparaître, timidement, mais reste encore marginal.

Conclusion

Les clades présentés ici ne sont pas inconnus des spécialistes, mais ils restent largement absents du paysage culturel grand public. Cette invisibilité ne tient pas à leur manque d’intérêt — bien au contraire — mais à un enchaînement de facteurs techniques, historiques et narratifs.

En mettant en lumière ces oubliés du Mésozoïque, l’objectif n’est pas de corriger quoi que ce soit, mais d’enrichir le regard que nous portons sur cette période fascinante. Chaque fossile, chaque fragment d’os, chaque nom étrange cache une histoire qui mérite d’être racontée. Et parfois, ces récits délaissés sont les plus surprenants.

Après tout, la paléontologie n’est pas qu’une galerie de monstres spectaculaires. C’est aussi une science de la nuance, du détail, et de la patience. Et une fenêtre grande ouverte sur le Vivant et l’histoire de notre Terre.